展示会での名刺獲得数を最大化する方法|事前準備とブース運営当日の効率化が肝

展示会において、名刺をどれだけ獲得できるかは、その後の商談化・受注に大きな影響を与えます。出展社は、獲得した名刺の枚数だけで判断するのではなく、名刺交換の際の限られた時間の中で、相手の情報やニーズをわずかでも聞き出し、いかに「ビジネスチャンスの種」を見つけ、育てられるかという視点を持つ必要があります。

この記事では、展示会における名刺獲得数を最大化するための事前準備、ブース運営当日の流れ、アフターフォローのメソッドまでを網羅的に解説します。来場者との声かけや会話のテクニック、ノベルティや資料の用意、名刺のデータ化・管理方法、そして48時間以内のフォローアップによる営業効率の向上まで、BtoB企業にとって効果的な手法を紹介します。

成功する出展には準備からアフター対応までの一貫した流れが必要です。以下の各ステップを参考に、自社の出展施策に落とし込み、次回展示会での成果につなげましょう。

展示会出展の目的と名刺獲得の重要性

名刺獲得の目的と営業活動への影響

展示会における名刺獲得は、単なる「枚数集め」ではなく、将来的な営業成果を見据えた戦略的な活動です。来場者から受け取る名刺1枚1枚が、将来の受注や関係構築のきっかけとなり得るため、その重要性を理解しておくことが必要です。

出展社にとって、展示会は新規顧客との接点を持てる数少ないオフラインの機会であり、短期間で多くの相手にアプローチできる環境が整っています。こうした場での名刺交換は、製品やサービスへの関心度を把握し、その後のマーケティング施策や営業活動に役立つデータとして活用できます。

名刺には、相手の企業情報・役職・興味の度合い・タイミングなど、商談化を左右する多くのヒントが詰まっています。これらをしっかりメモし、社内ツールに入力・管理・共有することで、イベント後の営業活動を効率的に進めることが可能となります。

名刺獲得は、「顧客情報の収集」と「ビジネス機会の記録」として位置付けることが重要です。

名刺交換が商談に繋がる理由とは?

名刺交換をきっかけに商談へと進展する背景には、いくつかの理由があります。特にBtoBイベントにおいては、短時間でも直接コミュニケーションが取れるという点が大きな強みです。

- 展示会という空間そのものが「情報収集」と「新たな課題発見」を目的とする来場者が多いため、関心を持ってもらいやすい

- 実際に会って会話を交わすことで、信頼感や印象が形成されやすく、後の提案活動で有利になる

- 相手のニーズをその場でヒアリングできるため、営業活動の初期段階で有益な情報を得られる

- データ化し、タイミングを逃さずフォローアップできれば、記憶が新しいうちに商談へ移行できる可能性が高まる

名刺を「ビジネスの入り口」として正しく活用するためには、交換後の動きが特に重要です。フォローアップメールやお礼の連絡を通じて、参加者の興味を持続させ、関係性を深めていく必要があります。

そのためにも、展示会で得た名刺を正確にデータ化し、担当者別にランク付けして管理する仕組みを整えることが、商談成功への第一歩となります。

名刺獲得を成功させるための事前準備メソッド

ターゲット選定と訴求ポイントの整理

展示会での名刺獲得を成功させるには、出展前の準備が大きく影響します。特に重要なのが「誰に、何を、どう伝えるか」という訴求の設計です。無差別に名刺を集めても商談にはつながりにくいため、明確なターゲット設定が必要です。

ターゲット設定のポイントは以下の通りです。

- 来場者層の属性(業種、規模、役職)をあらかじめ把握しておく

- 自社製品やサービスの特徴とマッチする課題を持つ顧客像を描く

- 実際の商談につながる見込み度の高い相手を優先的に狙う

そのうえで、当日の会話で伝えるメッセージも統一しておくと、ブース内のスタッフ全員が同じ基準で判断・対応でき、営業の質が安定します。パンフレットやチラシといった配布資料の内容も、この訴求ポイントに沿った内容にしておくと効果的です。

また、会話の中で「どのような課題に興味を持っているか」「導入の検討度合いはどうか」などを聞き出す質問項目も事前に用意しておくと、メモを活用した記録や後のフォローアップがしやすくなります。

ブース設計とノベルティ選びの基本方針

ブースの設計やノベルティの準備も、名刺獲得数を伸ばすためには欠かせません。見込み顧客にとって魅力的で、思わず立ち寄りたくなるような設計と仕掛けが求められます。

準備時に意識すべきポイントは以下の通りです。

- 通行動線を意識し、目に留まりやすいパネルやキャッチコピーを設置する

- 自社の製品やサービスの概要を視覚的に伝える展示物を用意する

- ノベルティは興味喚起や会話のきっかけになるものを選定する

- 展示スペースの中に「会話しやすい空間」や「メモしやすい場所」を確保する

特にノベルティは、単に配布するのではなく、「名刺と引き換え」や「クイズに答えると受け取れる」など、会話と名刺交換の導線として機能させることが大切です。

また、ノベルティに自社のカスタムドメインや製品情報、ランディングページ(LP)へのQRコードを添えると、その後のオンライン流入にもつながります。

このように、ブース設計やノベルティは、名刺の「枚数」ではなく「質」を高める目的で設計することが重要となります。

人員配置と役割分担で成果を最大化する方法

事前の人員配置と役割分担は、展示会当日における名刺獲得の成果に直結します。限られた時間とスペースの中で、効率的に名刺交換や来場者対応を進めるには、チーム内で明確な分担と動線設計が不可欠です。

具体的には以下のような役割分担を検討するのが効果的です。

- 声かけ担当:通行中の来場者に積極的に話しかけ、関心を引く

- 説明担当:製品やサービスの概要を短時間でわかりやすく説明する

- 商談・深掘り担当:関心度の高い来場者に対して、課題のヒアリングや導入可能性の確認を行う

- 受付・名刺交換担当:名刺を確実に受け取り、メモを添えて整理する

- 記録・入力担当:名刺情報をリアルタイムでデータベースに入力、または収集物の一元管理を担う

特に、事前にブース内の「声かけポイント」や「会話スペース」「名刺交換位置」などを決めておくと、来場者との接点が自然と流れに沿って進行するようになります。

また、ブース内での動線が交差して混乱しないよう、スタッフ間で「どこに誰が立つか」「何を話すか」をシミュレーションしておくと、現場でのストレスや対応漏れを減らすことができます。

さらに、当日の運営中はこまめに情報共有を行い、「どの企業が来たか」「どんな質問が多かったか」などを蓄積することで、その後のアプローチにも活かせます。

役割分担を明確にし、各メンバーが自分の動きに集中できる環境を整えることで、名刺の枚数だけでなく質の高いリード獲得にもつながります。

当日のブース運営で差が出る名刺交換のコツ

声掛けの導線設計と最初の一言のテクニック

展示会当日は、多くの来場者が会場内を自由に回遊するため、積極的な声かけが名刺獲得の起点となります。ブースの存在に気付いてもらい、足を止めてもらうには、声掛けの導線と最初の一言が非常に重要です。

まずは、声掛け導線を明確に設計する必要があります。

- 通路に面した場所にスタッフを配置し、自然な会話の導入ができるよう立ち位置を工夫する

- 入り口側から見て視認性が高い箇所にキャッチコピーや製品名を掲示し、興味を持った人が立ち寄りやすくする

- 来場者が足を止めた際に、すぐに接触できる距離にスタッフを配置しておく

声かけの第一声では、来場者の興味を引き出す言葉選びが重要です。

- 「〇〇でお困りの企業様、いらっしゃいませんか?」といった課題に寄り添う呼びかけ

- 「1分でわかる〇〇の資料、ご覧になりませんか?」という時間を意識した誘導

- 「○○業界の方に人気の製品です」といった業界特化型の声かけ

最初の一言の印象から、次の会話につながるかどうかが決まります。来場者が興味を示した瞬間を逃さず、スムーズに名刺交換へとつなげるためには、複数パターンのフレーズを準備しておくと安心です。

名刺交換時のマナーとメモの活用法

名刺交換は単なる挨拶ではなく、来場者との最初の接点であり、商談への可能性を見極める貴重な機会です。好印象を与え、相手に自社への関心を持ってもらうには、マナーと記録の工夫が欠かせません。

名刺交換の際に意識すべきマナーは以下の通りです。

- 目を見て丁寧に挨拶し、自社名と名前をはっきり伝える

- 名刺は両手で渡し、受け取る際も「頂戴します」と一礼する

- 相手の名刺はすぐにしまわず、短時間でも内容に目を通し、話題につなげる

- 交換後に感謝の言葉と簡単な自己紹介や製品の説明につなげる

名刺を受け取ったら、すぐにメモを活用し、以下のような情報を簡潔に記録します。

- 話した内容や相手の関心ポイント

- 次にどのようなアクションが必要か(資料送付、デモ依頼、商談日程など)

- 顧客ランクの仮評価(すぐにフォローすべき相手か、検討が必要な相手か)

このような情報を後で整理・データ化する際に役立てることで、イベント後のフォローアップの質とスピードが向上します。

名刺交換を単なる通過点にせず、会話と記憶を残す「接点強化の場」として活用することで、商談化への確度が高まります。

会話から相手のニーズを引き出すアプローチ

名刺交換に至った来場者に対しては、できる限り短い時間で相手の興味や課題を引き出す会話を行うことが、商談へのつながりを左右します。特にBtoBの展示会では、関係性構築の初期段階でどれだけ相手を理解できるかが重要です。

以下のようなアプローチが有効です。

- 「御社ではこうした課題に直面されていませんか?」と、具体的な課題を提示する

- 「導入をご検討されるタイミングはいつ頃でしょうか?」と、今後の可能性を確認する

- 「現在はどのようなツールをお使いですか?」と、現状を把握し自社製品との比較につなげる

また、相手が答えやすいようにオープンな質問とクローズドな質問を組み合わせると、会話が途切れにくくなります。

- オープンクエスチョン:「業務上、こういった課題はありませんか?」

- クローズドクエスチョン:「現在、オンラインイベントを年に何回程度実施されていますか?」

会話の内容は名刺に付箋を貼って要点をメモする、あるいは専用の記録用紙に記入しておくと、後日のフォロー時に非常に役立ちます。どのような話題で反応があったかを記録しておくことで、後のフォローアップメールにパーソナライズ要素を加えることができます。

また、名刺を受け取った担当者の役職や決裁権の有無、関心度の高さなどから「ランク付け」しておくことで、フォローの優先順位も明確になります。

短時間の接点だからこそ、「会話の質」と「情報収集の効率」が成果を左右します。営業的な視点を持ってコミュニケーションを行いましょう。

名刺のデータ化と管理を迅速に行う方法

CRM・SFAへの入力ルールと効率化手法

展示会で獲得した名刺は、収集するだけで終わらせず、いかに迅速にデータ化して管理・活用するかが重要です。特に、イベント終了から日が経つほど情報の鮮度や記憶は薄れてしまうため、スピードが重要です。

データ化の際には、以下のようなルールを定めておくと効率的です。

- 名刺を受け取ったその日のうち、または遅くとも翌営業日中に社内データベースへ入力

- 担当者ごとに記録をまとめ、抜け漏れや重複を避けるための突合作業を実施

- CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を活用して、情報を統一フォーマットで登録

- 会社名・氏名・役職・メールアドレス・関心テーマ・会話内容・フォローアップ予定などを記録項目に含める

また、名刺管理アプリやスキャナーの導入によって、入力作業を省力化することも可能です。手作業での登録が難しい場合は、外部の入力代行サービスを一時的に利用するのもひとつの方法です。

重要なのは、ただ情報を集めるだけでなく、それを「次のアクションに活かせる形」で整理しておくことです。登録後の情報が、営業担当やインサイドセールス(IS)チームによってスムーズに活用される状態にしておきましょう。

展示会での名刺データ化における課題とEventHub Lead Scanの活用

展示会現場では名刺が一度に多数集まり、入力や管理に時間がかかるという課題を多くの出展社が抱えています。以下のようなケースがよく見られます。

- 紙の名刺がブース内に散在し、対応漏れが発生する

- 会話内容の記録が属人的で、後から情報を再現できない

- フォローアップのタイミングを逃し、商談化の機会を失ってしまう

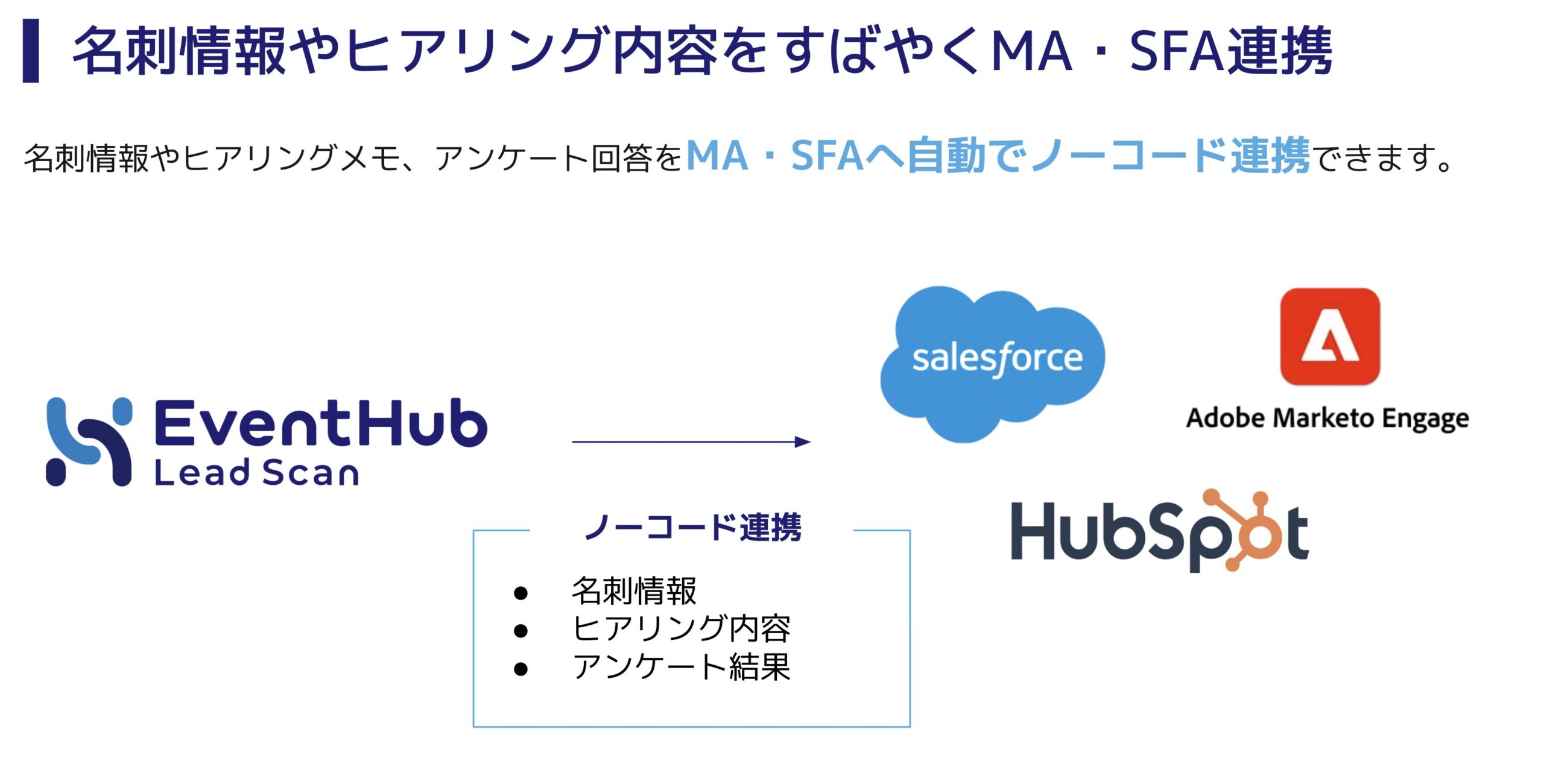

こうした課題を解決する手段として注目されているのが、EventHub Lead Scanです。

EventHub Lead Scanは、展示会での名刺を即時にスキャン・データ化できるリード管理支援ツールです。スマートフォンやタブレットで名刺を撮影するだけで、情報をその場でシステムに登録できるため、営業チームへの連携が飛躍的にスムーズになります。

主な機能は以下の通りです。

- 名刺情報をその場で読み取り、CRMやSFAと連携してリアルタイムで共有

- 会話の要点や温度感などをその場で記録でき、営業精度を高められる

- リードごとのステータスやランク付けを行い、フォロー優先度を明確にできる

- 展示会後すぐにフォローメール配信などのアクションを実施できる

これにより、「入力作業に追われてフォローが遅れた」、「誰にどのような対応をすべきか分からない」といった従来の悩みを解消し、展示会での名刺獲得を確実な商談につなげることが可能になります。

EventHub Lead Scanは、展示会での成果を最大化したい企業にとって、最適なツールです。もし、EventHub Lead Scanについて詳しい情報をお知りになりたい場合は下記フォームより資料ダウンロードをお願いします。

名刺のランク分けと営業優先度の決め方

展示会では大量の名刺を受け取ることになりますが、すべての相手に同じ対応をしていては時間とリソースが足りません。そのため、名刺の「質」に基づいて優先度を分けることが重要です。

ランク分けの際は、以下の基準を用いると判断しやすくなります。

- 【Aランク】導入を前向きに検討しており、決裁権を持つ担当者

- 【Bランク】興味を示していたが検討時期が未定、または情報収集中

- 【Cランク】情報収集のみ、今すぐの導入予定なし

ランクに応じて、次のアクションを明確にします。

- Aランク:商談設定やデモ案内を早期に実施

- Bランク:中長期フォロー対象として定期的にメールや資料を送付

- Cランク:メルマガやセミナー案内で関係性を維持

このように名刺をランクごとに分類し、それぞれに合ったフォローを行うことで、見込み顧客との接点を継続的に保つことができます。

また、ランク分けの基準や対応フローを社内で統一しておくことで、チーム全体の営業効率も向上します。

データの質と管理体制が整っていればこそ、名刺は「単なる紙」ではなく「商談の起点」として機能します。展示会終了後の短期間でどれだけ迅速にこの体制を整えられるかが、他社との差を生むポイントです。

ヒアリングとランク付けを自動化できるアンケートフォーム機能

EventHub Lead Scanには、来場者へのヒアリング内容をリアルタイムで記録・送信できるアンケートフォーム機能が搭載されています。

この機能を使えば、ブース内で担当者が行うヒアリング内容をフォームに入力するだけで、記録と社内共有を同時に行うことができます。たとえば、以下のような質問項目を設定しておくことで、現場での情報収集が効率的かつ標準化されます。

- 「現在抱えている課題は何か」

- 「導入の検討状況・時期」

- 「予算感や社内決裁の流れ」

さらに、事前にリードランクの判定ルール(例:A〜Cランク)を設定しておくことで、入力された回答内容に応じて自動的にランク付けを行い、名刺データと一緒に記録することが可能です。

このような仕組みにより、展示会当日の「ヒアリング→記録→判定→共有」までの一連の流れを、一人のスタッフが一台の端末で完結できます。

結果として、

- 商談に優先的に繋げたいリードへの即時対応

- 中長期フォロー対象の明確化

- 営業チームとISのフォロータイミング最適化

が可能となり、名刺1枚1枚の価値を最大限に引き出すことができます。

EventHub Lead Scanは、名刺の「量」だけでなく「質」までを可視化し、展示会のROIを高めたい企業にとって、実用性の高い選択肢です。

EventHub Lead Scanにご興味いただきましたら、ぜひ下記フォームから資料をダウンロードしてください。

⇒資料ダウンロード:EventHub Lead Scan説明資料

フォローアップと商談化を加速させる48時間の動き方

効果的なフォローメールの構成とタイミング

展示会での名刺交換後、最初のフォローアップをどのように行うかによって、商談化の可能性は大きく変わります。特に、名刺交換後の48時間以内は、相手の記憶に自社の印象が強く残っている期間であり、フォローのベストタイミングです。

効果的なフォローメールの構成は以下のようにシンプルかつ具体的にまとめましょう。

- 【件名】展示会でのご来訪のお礼と資料のご案内

- 【冒頭】名刺交換のお礼と、当日の会話内容に触れる一文(記憶喚起)

- 【本文】紹介した製品・サービスの概要、相手の関心に合わせた情報提供

- 【CTA】「資料はこちら」「デモ希望の方はこちら」など具体的なアクションリンク

- 【署名】担当者の名前、連絡先、会社名を明記し、信頼感を与える

また、以下のようなタイミングでメール配信を行うと、開封率・返信率が高まりやすくなります。

- 展示会終了翌日の午前中(相手がまだ展示会の記憶を持っている時間帯)

- 休みを挟む場合は、休み明け最初の稼働日の午前中

- イベント後2日以内に送ることを目安に、事前にテンプレートを準備しておく

あらかじめ営業部門とマーケティング部門でテンプレートや文面例を共有しておくと、全体の対応品質を保ちながら、スピーディーなアプローチが可能になります。

アフターフォロー施策とインサイドセールス連携の基本

メールによる初期接触の後は、継続的なアフターフォローによって、商談化の可能性を高めていく必要があります。この段階では、インサイドセールス(IS)との連携が欠かせません。

以下のようなフォロー施策が有効です。

- メール返信がない相手には、3日以内に電話または個別メールで再接触

- 関心度が高かった相手には、事例資料や導入シミュレーションを送付

- 中長期フォロー対象には、セミナーやイベントの案内メールを配信

- CRM上で「商談見込み度」「課題」「次回アクション」を明記し、ISチームへ情報をパス

ISチームが名刺の内容やランク分け情報を活用できるよう、展示会終了後すぐに情報共有のミーティングを設けることも効果的です。会話内容や関心のあったトピックなどを詳細に伝えることで、電話やメールでのアプローチの精度が高まります。

また、ナーチャリング施策として、イベント後の特設ページやLPへの導線を確保し、来場者が自然に情報を取りに行ける仕組みを整えると、営業への導入タイミングをコントロールしやすくなります。

アフターフォローは一過性の業務ではなく、「関係性を育てる」取り組みです。展示会後の48時間でどれだけ質の高い接点を持てるかが、その後の成果に大きく影響します。

まとめ:名刺獲得数の最大化は、準備とフォローがすべてを決める

展示会での名刺獲得数を最大化し、商談や受注につなげるためには、当日の努力だけでなく、事前準備からアフターフォローまでの一貫した流れが不可欠です。以下に、本記事の要点をトピックと補足説明で整理します。

- 出展の目的を明確にする

名刺交換を単なる挨拶ではなく、営業機会の入り口と捉え、全体の設計思想に反映させます。 - ターゲット来場者を具体的に設定する

業種・役職・課題感などを明確にしたうえで、会話・資料・ノベルティの訴求を最適化します。 - ブース内の声かけ導線と人員配置を設計する

役割分担を明確にし、動線に沿って効率的に名刺交換へつなげる仕組みを構築します。 - 名刺交換ではマナーと記録を重視する

丁寧な挨拶と印象づけに加えて、会話内容や相手の関心をその場でメモしておくことが重要です。 - 獲得した名刺を素早くデータ化・ランク分けする

CRMへの入力や突合作業を早期に実施し、営業やISとの連携に活用できる状態を整えます。 - 48時間以内のフォローで関係性を深める

メールや電話によるフォローアップを通じて、記憶が鮮明なうちに商談への接点をつくります。

これらのステップを徹底することで、名刺は単なる接点から確度の高い商談へと発展します。展示会で得た1枚1枚の名刺に、戦略的な意味を持たせることで、イベントのROI(費用対効果)は大きく向上するはずです。

今後の展示会活動において、本記事の内容を社内の行動指針やチェックリストとしてご活用ください。

よくあるご質問

質問:展示会で集めた名刺を効率的にデータ化・管理するにはどうすればよいですか?

回答:名刺管理アプリやスキャナーを活用し、イベント終了後すぐにCRMやSFAへ入力する体制を整えるのが効果的です。入力の際には、会話の内容や相手の興味度合いも記録し、営業活動に直結する情報として管理しましょう。社内で入力ルールや対応フローをあらかじめ共有しておくことで、データの一元管理と突合作業がスムーズに行えます。

質問:名刺交換のときに相手の関心を引き出すためには、どんな工夫が必要ですか?

回答:交換時の印象を左右するのは、第一声と会話の展開です。オープンクエスチョンを用いて、相手の課題や導入のタイミングを自然に聞き出すアプローチが有効です。また、名刺に付箋やメモで会話内容を記録しておくと、その後のフォローに役立ちます。展示会では一人ひとりの記憶が曖昧になりやすいため、話した内容を明確に残すことが成功のポイントです。

質問:展示会での声かけがうまくいきません。どのようなテクニックがありますか?

回答:効果的な声かけには、導線設計と一言目の工夫が欠かせません。「〇〇でお困りではありませんか?」「1分だけお時間いただけませんか?」など、相手の課題に寄り添いながら、短時間で済むことを示すと反応が良くなります。ノベルティを活用した話しかけや、通路に対してオープンな配置にすることで、より多くの参加者との接点が生まれます。

質問:展示会で得た名刺のうち、関心の薄い相手にはどう対応すればよいですか?

回答:関心が薄いように見える名刺も、将来のビジネスチャンスにつながる可能性があります。短期的な成果が期待できない場合でも、定期的なメール配信やセミナー案内、事例共有などを通じて関係を維持するナーチャリング施策が重要です。顧客ランクに応じた管理を徹底し、今後の検討タイミングに備えて接点を継続しましょう。

質問:展示会後のフォローアップはいつ、どのように実施すべきですか?

回答:名刺交換から48時間以内に初回フォローを行うのが最適です。メールでは感謝の言葉と会話内容に触れつつ、資料やLPなどを案内しましょう。関心度が高い相手には、電話やオンラインミーティングの提案も有効です。ISと連携し、顧客の関心や検討度合いに応じたアプローチを行うことで、商談化を加速させることができます。

す。