展示会アンケートの設計と運用の要点:目的別の設問設計・回答率・集計手順を【チェックリストあり】

展示会は、BtoB企業にとって見込み顧客との接点をつくり、商談やマーケティング活動へつなげる貴重な機会です。また、展示会後のアンケートは、情報収集とフォローアップの起点となります。

本記事では、出展社が展示会でアンケートを実施する際に押さえておきたい基本設計から、目的別の設問例、当日の運用ノウハウ、MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携まで、実務に即したステップで解説します。特にアンケート回答率と集計精度のバランスを意識したフォーム作成、紙とデジタルの使い分け、営業活動との連携方法を詳しく紹介します。

あわせて、質問数の目安や設問テンプレート、運用チェックリストも掲。初めて展示会に出展する企業はもちろん、既に出展経験がある方にとっても改善のヒントとなる内容です。

アンケート設計の基本と展示会における役割

展示会におけるアンケートは、来場者の情報を収集し、展示会後の営業活動やマーケティング施策につなげるための重要なツールです。特にBtoBの出展社にとっては、展示会の感想の回収だけではなく、見込み顧客のニーズや導入意欲を把握することができます。

アンケートを活用することで、次のような情報を効率よく取得できます。

- 会社名・業種・役職などの基本情報

- 製品やサービスへの関心・ニーズ

- 導入時期・予算感などの購買意欲

- 展示ブースや説明の満足度・印象

営業やマーケティング部門では、これらの情報を基にリードをセグメント化し、適切なタイミングでのフォローアップやスコアリングを行うことが可能になります。つまり、精度の高いアンケートを行うことで、展示会後の商談化を進める際に、導入意欲の高い会社から優先順位を付けて行動することができます。

設計の基本としては、以下のポイントが重要です。

- 短時間で記入できる構成にする

- 回答者の負担を軽減する設問数・順序に配慮する

- 目的に沿って必要な項目のみ収集する

- 紙・iPad・スマートフォンなど実施形式に応じた使い分けを行う

このように、事前のアンケート設計が適切であるほど、展示会後の活動を効率化・最適化しやすくなります。

展示会アンケートの目的を明確にする理由

アンケート作成において最も重要なステップが「目的の明確化」です。目的があいまいなままでは、必要な設問が浮かばず、結果的に使いづらいデータしか得られません。

たとえば、以下のように目的別に必要な設問が変わってきます。

- 商談化につなげるリード情報の取得

関心のある商材、導入予定時期、検討中の課題など - イベント満足度の評価・改善

説明のわかりやすさ、スタッフ対応、展示ブースの印象 - 次回開催や他企画の参考情報収集

参加の理由、希望テーマ、参加形式(オンライン/リアル)

目的を明確にすると、以下のような効果があります。

- 設問の優先順位を決めやすくなる

- 回答率を下げずに必要な情報を収集できる

- 回収後のデータ分析や活用がしやすくなる

- 社内共有や営業部門との連携が円滑になる

目的とゴールを整理した上でアンケートを設計することで、データの精度が大きく変わります。特に、MAツールと連携してスコアリングや自動フォローを行いたい場合には、正確かつ意図のある設問設計が不可欠です。

目的別に設計する設問例と質問数の目安

アンケートの効果を最大化するためには、目的に応じた設問の作成が不可欠です。展示会でのアンケートは、参加者の状況やニーズを把握し、営業やマーケティング活動に活用するための起点となります。

目的別に分類すると、アンケートの設計は以下の3つに分けることができます。

- 見込み顧客のニーズや検討段階の把握

- イベントの内容やブース運営に対するフィードバック

- 商談化や営業活動への連携

それぞれに適した質問形式や設問数の目安があります。特にBtoBの展示会では、個人情報の取り扱いに配慮しながら、企業名や役職などの情報と併せて有効なマーケティングデータを取得することが求められます。

設問数については、来場者の回答負担を軽減するために、5〜10問以内を目安に構成するのが理想です。以下のような工夫を取り入れることで、回答率を下げずに質の高い情報を得ることができます。

- 選択式の設問を中心に構成する

例:興味のある製品ジャンルを選んでください - 自由記述は1問までにとどめる

例:改善点や要望があればご記入ください) - 導入部分に趣旨を明記し、安心して回答できるよう誘導する

- スマートフォンやタブレットでも回答しやすいフォーム形式に最適化する

質問数が多すぎると、離脱や未回答の原因になります。目的に応じた項目を絞り、必要な情報を効率的に取得する設計が重要です。

ニーズ把握・興味関心の可視化に必要な設問例

来場者の興味・関心を正しく把握することで、展示会後のフォローアップや営業活動におけるアプローチの方法や内容も変わってきます。ここでは、来場者ニーズの可視化を目的とした具体的な設問例をご紹介します。

1. 関心領域の特定

- 興味を持った製品・サービスはどれですか?(複数回答可)

- 今後導入を検討している領域を教えてください(選択式)

2. 導入状況やタイミング

- 現在の導入状況を教えてください(未導入/検討中/既に導入済み)

- 次回導入・見直しを予定している時期はありますか?(1年以内/1〜2年以内/未定)

3. 現在の課題や悩みの共有

- 貴社が現在抱えている課題を教えてください(複数選択可)

- 展示会に参加された目的は何ですか?(情報収集/ソリューション比較/商談希望など)

4. 営業フォローへのつなぎ方

- 今後、詳しい案内を希望されますか?(はい/いいえ)

- ご希望の連絡手段は何ですか?(メール/電話/対面/Web)

上記のように、回答者の関心やステータスを定量的に把握できる設問を設計することで、営業部門との情報連携がスムーズになり、効率的な行動につながります。

特に、商談につながる「温度感の高いリード」の抽出には、選択肢の設計や順序の工夫が重要です。質問の流れを段階的に設計し、回答者にとって自然な流れで入力が進むよう配慮しましょう。

アンケートフォームの作成:紙とデジタルの使い分け

展示会で使用するアンケートフォームは、「紙」か「デジタル(オンライン)」かを選択する必要があります。それぞれの方式にはメリット・デメリットがあり、状況に応じた使い分けがポイントです。

紙のアンケートは、設備やインターネット環境に依存せず、ブース内で迅速に配布・記入してもらえるという特徴があります。一方で、回収後にデータ化や集計作業が発生するため、運用負担や手間がかかる点には注意が必要です

デジタルフォームは、iPadやスマートフォンなどの端末で入力でき、リアルタイムでデータ収集・保存・分析が可能です。MAツールやCRMとの連携にも適しており、回答結果の即時活用や営業活動の効率化に効果的です。

それぞれの形式の特徴は以下のとおりです。

紙のアンケートを使うべきシーンと注意点

紙によるアンケートは、次のような状況で有効です。

- ネットワーク環境が不安定な会場

- 来場者のITリテラシーにバラつきがある場合

- 短時間で名刺交換とセットで回収したいとき

- 展示会初出展でシンプルな運用を希望する場合

ただし、導入にあたっては以下の点に注意が必要です。

- 記入漏れや読みにくい文字が発生しやすいため、設問は簡潔にする

- 名刺貼付欄や会社名・氏名の記載欄を明確に用意しておく

- 回収後に手作業でのデータ入力が必要となるため、突合作業に時間がかかる

- 個人情報の管理体制を事前に社内で整備しておく

また、紙を利用する場合でも、あらかじめ回答項目を整理したテンプレートを使用することで、記入ミスや回収後の処理の負担を軽減できます。

おすすめの工夫としては、以下のようなものがあります。

- 選択式設問中心で回答者の負担を軽減

- マークシート形式で集計の効率化を図る

- 記入例を記載したサンプル用紙をブースに設置する

- 名刺とアンケートの対応付け方法をルール化しておく

紙を使う場合も、「どう運用し、どのようにデータとして活用するか」をあらかじめ想定しておくことで、展示会後の業務効率が大きく変わります。

オンラインフォーム設計時のテンプレート例と項目選定

オンラインフォームを活用することで、展示会で収集したアンケート情報をリアルタイムでデジタル化でき、集計・分析・営業連携までの一連の流れを効率化できます。特に、マーケティングオートメーション(MA)ツールや顧客管理システム(CRM)と連携することで、フォローアップやスコアリングが自動化され、営業活動の質とスピードが向上します。

オンラインフォームを設計する際は、来場者にとってわかりやすく、簡潔であり、短時間で回答できることが最も重要です。そのためには、テンプレートを活用し、情報の優先順位をつけた設問構成を心がける必要があります。

以下に、よく使われる設問項目とその設計ポイントを示します。

フォームに含めるべき基本項目の例

- 氏名(姓・名)

- 会社名

- 所属部署・役職

- メールアドレス・電話番号(任意)

- 展示内容に対する関心の有無・度合い

- 導入の予定時期やご予算感

- ご興味のある製品・サービス(複数選択可)

- 今後のご案内についての希望(はい/いいえ)

設計時の注意点と工夫

- 選択式設問を中心に構成することで、入力の手間を減らし回答率を向上させる

例:興味のある製品ジャンルを選んでください - スマートフォン・タブレット対応を想定し、画面サイズに最適化されたレイアウトを用意する

- 「入力必須項目」と「任意項目」を明確に分け、回答者の心理的ハードルを下げる

- フォーム送信後には、お礼メッセージや資料ダウンロードへの誘導を組み込む

テンプレートを活用する場合、業種や出展製品によって設問のカスタマイズが必要になるケースもあります。事前に社内で利用目的を共有し、どの情報をどのように使うかを決めたうえで、項目を最適化することが成功の鍵となります。

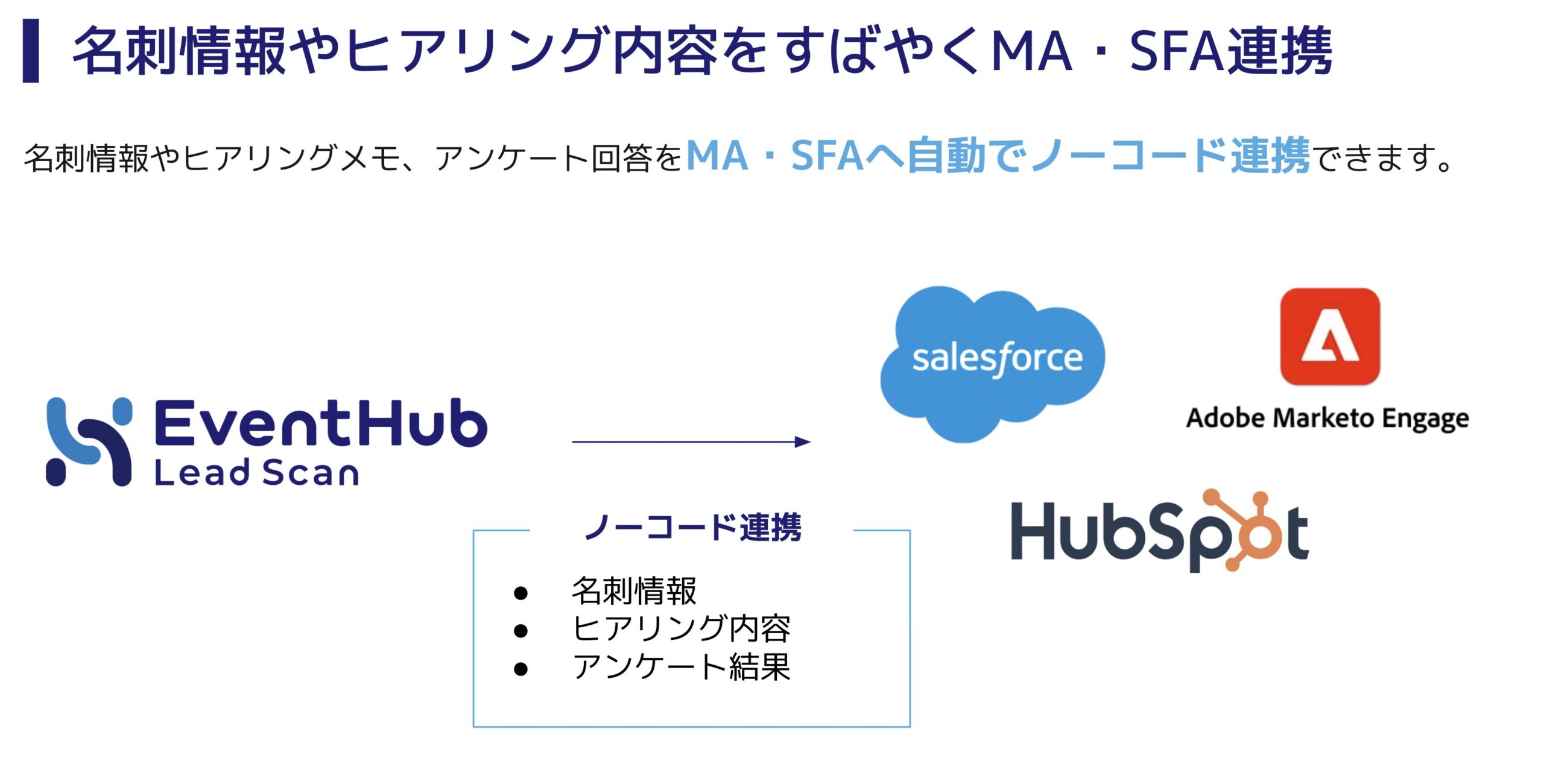

イベントマーケティングプラットフォームEventHubでは、展示会出展時のアンケート収集やヒアリング内容の記録機能を搭載したEventHub Lead Scanを提供しています。展示会で使用するアンケートフォームやヒアリングフォームを手軽に作成することが可能です。また、ブースで取得した名刺をその場でデータ化できるので、どなたが回答した内容なのかの後日のデータ突合作業も不要になります。

展示会出展時におけるアンケート活用の最良な進め方にご興味がございましたら、下記のWEBページへアクセスいただき資料をダウンロードください。

回収後のデータ集計・管理とMAツール連携の手順

展示会で収集したアンケートは、回収後の処理と活用方法によって、その成果が大きく変わります。単に情報を集めるだけでなく、どのようにデータ化し、社内で管理し、営業やマーケティングのアクションにつなげていくかを明確にしておく必要があります。

まず最初に行うべきは、アンケート結果の集計とデータ整理です。紙で回収した場合は手作業による入力作業が発生するため、表記揺れや記入漏れへの対応を事前に想定しておくことが重要です。オンラインフォームの場合でも、回答内容のレベルを揃えるためのフォーマット設計がポイントとなります。

アンケートの回答情報は、以下のような目的で利用されます。

- リードのセグメント分け(興味関心、導入時期など)

- 営業部門へのHOTリード抽出

- フォローアップ用のメール配信リストの作成

- 次回イベントへの改善材料としてのフィードバック分析

これらを実現するには、データ構造とフォーマットを事前に定義しておくと、後工程がスムーズになります。

集計方法と突合作業の実務フロー

アンケート回答を営業・マーケティング活動に活用するには、まずデータの「整合性」と「一貫性」を担保することが必要です。特に名刺情報やオンライン登録情報とアンケート回答を突合作業することが、後続のアプローチの正確性を高めます。

以下は、実務上の基本的な流れです。

1. 回収データの整理とデジタル化

- 紙で回収したデータは手入力またはOCRツールでCSV化

- 名刺情報や営業が持ち帰った情報と照合し、重複・欠損データの確認

2. 一元管理用のフォーマットへの統合

- 会社名、役職、導入時期、興味商材などを統一形式でまとめる

- 複数フォーマットが存在する場合は、統合ルールを事前に設定

3. MAツールやCRMへの取り込みと自動処理設定

- MAツールへアップロードし、スコアリングやナーチャリングの設定を適用

- 必要に応じて、自動メール配信や営業通知のルールを構築

4. チーム内での情報共有と対応方針の決定

- 営業、マーケ、企画チームでリード状況を共有

- リードの確度に応じて、フォローの優先順位や対応者を決定

データの突合作業では、会社名の表記揺れや役職名の曖昧な記入などが課題になりやすいため、入力時のガイドや選択式項目の工夫が有効です。

また、アンケートと一緒に取得した名刺情報やランディングページ(LP)経由の事前申込み情報と統合することで、来場者の行動履歴を可視化し、精度の高いマーケティング施策に繋げることができます。

MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携方法

展示会アンケートで得た情報を最大限に活用するには、MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携が欠かせません。MAツールは、収集したリード情報に対して自動でスコアリングやセグメント分け、メール配信などのアクションを実行できるため、営業活動やフォローアップの効率化に直結します。

アンケートとMAツールを連携する際の基本的なステップは、以下のとおりです。

1. データの整備と形式の統一

- アンケート回答をCSVやExcelでエクスポートし、必要項目(会社名、役職、メールアドレスなど)を整理

- 回答データと名刺データ、Web行動履歴などの情報を1ファイルに統合

- MAツールが読み込めるフォーマットに最適化して保存(カスタムフィールドの定義を確認)

2. MAツールへのデータ取り込み

- MAツールにアップロードし、各項目をツール内のフィールドとマッピング

- 「関心度」「導入時期」「課題」などのアンケート設問をスコアリング設定に活用

- 「営業フォロー希望」「セミナー案内希望」などの回答に応じてリスト分割・ステップ配信の対象を設定

3. スコアリングとリード分類

- アンケート回答の内容に基づいて、リードスコア(見込み度合い)を自動算出

- スコアの高いリードは営業チームに通知、低いリードはナーチャリング用リストへ移動

- 興味分野別・導入時期別など、セグメント化されたメールマーケティングの開始

4. 営業活動への連携と可視化

- MAツール内のダッシュボードで、アンケート回答状況をリアルタイムに可視化

- 営業担当がリードの状態を確認しながら、優先順位をつけてアプローチ

- MAとCRMを連携することで、問い合わせ履歴やアクションログを一元管理

MA連携によって、展示会後の対応を属人的な判断に頼るのではなく、標準化・自動化することができます。また、アンケートで得られた情報を元に、今後のイベントやセミナー案内の対象リストを構築することで、継続的な顧客育成(リードナーチャリング)にもつながります。

事前にMAツールとの連携フローを定めておくことで、展示会当日のアンケート設計にも反映ができ、回収から活用までの一連の流れが非常にスムーズになります。

個人情報の管理とイベント後の活用ルール

展示会アンケートで取得した情報の多くは、氏名、会社名、メールアドレス、役職などの個人情報を含みます。これらの情報を正しく管理し、適切に活用することは、法令遵守はもちろん、出展社としての信頼性を保つ上でも非常に重要です。

まず基本として、アンケートの冒頭またはブース内の案内資料において、個人情報の取り扱いに関する説明を記載する必要があります。以下のようなポイントを明確に伝えることで、参加者が安心して回答できる環境を整えましょう。

明示すべき事項の例

- 収集する情報の利用目的(例:製品案内、営業活動、イベント案内など)

- 管理責任者およびお問い合わせ窓口の連絡先

- 情報の保存期間と削除・変更依頼の方法

- 情報の第三者提供の有無

- 今後の案内を希望しない場合の対応方法

これらは、フォームの下部や別ページにプライバシーポリシーへのリンクを設ける形でも問題ありません。口頭での案内と併せて実施することで、説明責任が果たされ、トラブル防止につながります。

また、イベント終了後には以下のような対応が求められます。

イベント後の情報管理・活用のルール

- 社内でのアクセス権限の明確化(必要な担当者以外は閲覧不可に設定)

- 回答データと名刺情報などを一元管理し、重複・表記揺れを整理

- フォローアップメール送信時には、配信対象を明示的に確認

- 不要なデータは一定期間後に削除・アーカイブ化して保管場所を明確に

- フォロー不要の回答者については、リストから除外または除外フラグを設定

また、紙で回収したアンケートの場合は、原本の保存期間や破棄方法についても社内でルール化しておくことが重要です。特に複数のチームでデータを共有する場合、ルールを統一しておかないと情報漏洩や誤送信のリスクが高まります。

活用フェーズにおいても、営業メールの配信や資料送付などのアクションに関しては、初回の接点が展示会であることを明記するなど、参加者の記憶に残るような配慮も効果的です。

正しく管理された個人情報は、長期的な顧客との関係構築に活かせます。そして、収集した情報を安全、効果的かつ継続的に活用することで、出展効果も高まります。

これらの展示会後のフォロー準備において、データの突合作業には結構な工数がかかります。いかにこの工数と作業時間を短縮し、展示会出展で獲得したリードの温度感が下がらないうちに的確なアプローチを開始できるのかが重要となります。

EventHub Lead ScanではMA/SFAへのリード情報とヒアリングアンケート情報を即座に連携できます。

即座にデータをMA/SFAへ連携できることで、展示会後のフォローがリードの温度感が冷めないうち開始できることで商談化率を向上できます。

ぜひ、展示会のアンケートデータの活用やデータの突合作業の工数削減にご興味がございましたら、下記のEventHub Lead Scanページより資料をダウンロードください。

当日のアンケート運用と営業連携の実務チェックリスト

展示会当日のアンケート運用は、事前準備と同様に重要です。運用がうまくいかなければ、せっかく設計した設問も回収できず、営業連携も不十分になってしまいます。ブース内での役割分担、来場者への声がけ、アンケートへの誘導、営業との情報共有などをスムーズに行うためには、実務に沿った具体的なチェックリストが欠かせません。

また、営業チームとの連携がとれていない場合、アンケートで得た情報をその場で活用できず、商談やリードナーチャリングの機会を逃すリスクもあります。展示会での成果を上げるためにも、当日の役割と対応のルールを明確にしておきましょう。

以下では、現場での連携を円滑に進めるための実務ポイントを具体的に紹介します。

ブース運営と営業チームの役割分担と連携ポイント

当日は、マーケティング担当・営業担当・受付担当など、複数のメンバーが協力してブースを運営する形が一般的です。それぞれの役割を明確にし、事前に動き方をすり合わせておくことで、アンケート回収率や情報の精度が向上します。

主な役割分担の例

- 受付・誘導担当

来場者へパンフレット配布、QRコード案内、アンケートの趣旨説明を行う。 - マーケティング担当

アンケート設問の説明、フォーム入力補助、名刺との突合作業をサポート。 - 営業担当

ブースでの製品説明、商談対応、興味関心の高い来場者へのヒアリングと記録。

営業チームとの情報連携ポイント

- 毎朝のブリーフィングでその日の目標、注力製品、声がけ内容を共有

- アンケートに記入済みの来場者を営業へ即時引き継ぎ(シールやカードを活用)

- iPadやチェックシートを使って、フォロー優先度を現場で仮スコアリング

- ブース終了後に営業メモとアンケート情報をまとめて管理シートに反映

現場での対応においては、以下のような工夫も有効です。

- 短時間でも「まずは一言ヒアリング」してアンケート導入のきっかけをつくる

- 混雑時でも対応できるよう、QRコード+スマホ入力を案内

- 特典がある場合は、営業が声がけの中で自然にアンケートに誘導する

また、当日の運用で得られたフィードバックや現場の課題感も、今後の展示会設計やアンケート改善に役立ちます。営業・マーケティング・ブース運営チームが一体となって動くことで、データの質と営業効果が両立できる仕組みを構築することができます。

アンケート実施のタイミングとオペレーション例

展示会におけるアンケートの実施タイミングは、回答率や内容の質に関わる重要なポイントです。適切なタイミングで自然に案内することで、来場者に負担を感じさせず、正確かつ活用しやすい情報を取得することが可能になります。

アンケートを実施する際は、来場者の動きやブース内での滞在状況に応じて柔軟に対応できる体制を整えておくことが求められます。ここでは、実際の展示会で活用されているオペレーションの例をご紹介します。

実施タイミングの基本パターン

- ブース来訪時の受付タイミング

- QRコードやiPadで簡単な事前アンケートを案内

- 「1分で終わりますので、ぜひご記入ください」と短時間での完了を強調

- 製品・サービス説明後のタイミング

- 担当者による説明終了後、「ご興味の度合いを確認させてください」とアンケートに誘導

- 商談化を意識した項目(導入時期・希望連絡方法など)を含めることで、営業連携がしやすくなる

- 混雑時の代替対応としてのセルフ入力誘導

- ブースが混み合っている時間帯は、QRコードを掲示し、スマートフォンで後から回答してもらうよう案内

- 「アンケートにご回答いただいた方には後日資料をメールでお送りします」と特典で動機づけ

オペレーションの具体例

- スタッフが名刺を受け取った後、QRコード付きの案内カードを手渡しし、アンケート回答を依頼

- iPadスタンドをブース内に設置し、案内担当が常駐して回答をサポート

- 商談ブースでの説明後に「最後に1分だけアンケートにご協力ください」と声がけ

- 回答後に営業チームへ情報を即時共有し、優先フォロー対象としてフラグを立てる

このように、ブース内での流れを事前に設計し、スタッフ全員が共通の理解を持って行動できるようにしておくことで、アンケートの運用がスムーズになり、来場者にも良い印象を与えることができます。

また、事後アンケートとして会期終了後にメールでの案内を行うケースもありますが、会場内でリアルタイムに回答してもらった方が、記憶が新鮮なうちに正確な情報が得られるため、現場での実施を基本とする体制構築がおすすめです。

イベント終了後の迅速なフォローアップ体制とは

展示会で得たアンケート情報を最大限に活かすには、イベント終了直後からの迅速なフォローアップが不可欠です。来場者の記憶が鮮明なうちに接点を持つことで、商談化の確度が大きく高まり、競合との差別化にもつながります。

とくにBtoBの展示会では、来場者が複数の出展社と接触しているため、フォローのスピードと質が成果に直結します。アンケートで得た情報をもとに、個別の関心やニーズに合わせたアプローチを行うことが重要です。

フォローアップの基本ステップ

- イベント終了当日〜翌営業日以内にアクション開始

- 高確度リードには電話や個別メールで即アプローチ

- 情報収集中・検討中層にはナーチャリング用メールを配信

- アンケート内容をもとにセグメントを作成

- 製品関心別、導入予定時期別、業種別などで分類

- 関心度に応じて、アプローチの優先順位を決定

- 個別対応と一斉配信を使い分ける

- 商談の可能性が高いリードは営業担当が個別に対応

- メルマガやセミナー案内などは一斉配信で効率化

- 営業とマーケティングでの情報共有を徹底

- スプレッドシートやCRMで回答データを共有し、全員が同じ情報を把握

- 役職や業種などの基本情報と合わせて、フォローの内容を個別に最適化

フォローアップにおける工夫とツール活用

- MAツールによるスコアリングでHOTリードを優先対応

- 資料送付時にアンケート内容に触れることで信頼感を醸成

- フォロー完了状況を社内で一覧化して対応漏れを防止

- 次回案内や商談進捗の確認を定期的なフォローに組み込む

また、フォローの起点となるメールや電話の際は、「展示会でご回答いただいたアンケート内容を拝見し…」という切り出しにすることで、相手への関心と記憶喚起につながり、自然なコミュニケーションが生まれます。

展示会後の数日間は、来場者にとっても情報整理の時期であり、フォロータイミングを逃すとアプローチの効果が激減します。だからこそ、スピードと個別対応の両立を意識した体制構築が、成果を分けるポイントとなります。

まとめ:展示会アンケートの設計と運用で成果を最大化するために必要なこと

展示会におけるアンケートは、その後のマーケティングと営業活動の起点となる重要な施策です。特にBtoBの出展社にとっては、来場者の関心やニーズ、導入時期といった情報を短時間で正確に取得し、営業活動へつなげる仕組みが、成果に大きく影響します。

この記事では、以下のようなポイントについて解説しました。

- アンケートの目的を明確化し、それに合った設問を設計する重要性

- 質問数の目安や項目構成の工夫により、回答率と情報精度を両立する方法

- 紙とオンラインフォームの適切な使い分けと、現場での運用体制の整備

- データの集計・管理、MAツールとの連携による営業効率の向上

- イベント終了後の迅速なフォローアップと、リード獲得から成約への流れの確立

展示会という短期間の場で、いかに来場者と質の高い接点を持ち、その後の行動へとつなげるかが、出展のROI(投資対効果)を大きく左右します。アンケート設計から実施、集計、活用に至るまでを一貫して計画・実行することが、出展効果を高めるための第一歩です。

最後に、社内の営業・マーケティング・企画部門が連携し、共通の目的意識を持つことが、アンケート施策を効果的に機能させるための最大のポイントです。

よくあるご質問

質問:展示会アンケートの設問数はどれくらいが適切ですか?

回答:目安としては5〜10問以内が適切です。来場者の負担を軽減しつつ、必要な情報を確実に取得するためには、目的に合わせて優先順位をつけた質問設計が求められます。選択式を中心にし、自由記述は1問程度にとどめるのが効果的です。

質問:紙のアンケートとオンラインフォームはどう使い分ければ良いですか?

回答:ネット環境やブースの構成、来場者の属性に応じて使い分けるのが基本です。紙は手軽で操作説明が不要な一方、集計に手間がかかります。オンラインフォームはMAツール連携やデータ化がしやすく、効率的なフォローアップに向いています。

質問:アンケート回答後のデータはどう管理すべきですか?

回答:回収後は速やかにデジタル化し、名刺や事前申込みデータと突合作業を行います。個人情報の管理方針に基づいて、社内でアクセス権限を明確にし、保存・削除ルールを設定することが重要です。MAツールやCRMへの連携も活用しましょう。

質問:展示会後のフォローアップはいつまでに行うべきですか?

回答:イベント終了の当日〜翌営業日以内が理想です。記憶が新鮮なうちに連絡を取ることで、商談化の確度が高まりやすくなります。アンケート内容を基にセグメント分けし、優先度に応じて電話・メール・資料送付などを行いましょう。

質問:MAツールとの連携で特に気を付けるべき点はありますか?

回答:データ形式の整備が最優先です。CSVやExcelでの出力時に、フィールド名をMAツールと一致させておくとスムーズです。また、スコアリングやリスト自動分割のルールを事前に決めておくと、営業連携やフォローアップの効率が向上します。