展示会でのリード獲得最大化と商談に変える設計:準備〜48時間以内の動き

展示会は、BtoB企業にとって重要なリード獲得チャネルの一つです。しかし、出展したからといって必ず成果がでるとは限りません。見込み顧客の獲得といった出展の成果をしっかりと上げるためには、出展前の準備から、会期当日の現場対応、そして会期後48時間以内のフォローまで、一連の流れを戦略的に設計する必要があります。

本記事では、展示会でのリード獲得から商談へつなげるまでの流れを、準備、当日、フォローアップの3つのフェーズに分けて解説します。さらに、平均的な獲得率や商談化率の目安、MA(マーケティングオートメーション)活用の型化、スタッフの役割設計、メール配信の工夫など、具体的な施策もご紹介します。

展示会の成果は、事前の設計と当日の動き、その後のスピーディーな対応に大きく左右されます。具体的な手順とチェックポイントをもとに、最適な展示戦略を設計しましょう。

展示会でリード獲得の成果を最大化するための全体戦略

展示会は、ターゲット業界に対して一気にアプローチできる貴重なマーケティング機会です。しかし、出展すれば必ず成果が出るというわけではなく、設計段階からの戦略が成否を左右します。

展示会でのリード獲得を最大化するためには、まず商談に至るまでの流れを逆算して考えることが重要です。以下のようなステップで設計するのが基本です。

- 目標設定:リード数、商談化率、受注件数など定量的な目標を定めます

- ターゲット選定:業種や企業規模、役職など、想定する来場者像を明確にします

- 出展の目的整理:新製品紹介、サービス認知向上、アポ獲得などを具体化します

- MAやSFAツールの活用:リードの分類や育成、フォローアップを自動化するための仕組みを事前に整備します

また、展示会でのリード獲得率は全体来場者数の5〜10%が一般的な目安とされており、それを踏まえた目標設計が求められます。関心層を見極める設計と、商談へつなげるステップを明確にしておくことが重要です。

リードとは何か:BtoBにおける役割と定義

リードとは、自社の商品やサービスに対して興味・関心を示した見込み顧客を指します。展示会においては、名刺交換や資料請求、セミナー参加などを通じて接点が生まれた来場者をリードと定義することが一般的です。

BtoBマーケティングにおけるリードには、以下のような分類が存在します。

- COLDリード:名刺交換のみで興味の度合いが不明な層

- WARMリード:課題や興味を示しているが、検討段階ではない層

- HOTリード:具体的な課題を持ち、検討フェーズにある層

展示会の場では、どの層のリードを獲得したいのか、また獲得したリードをどのように評価し、フォローしていくかをあらかじめ整理しておくことが求められます。これにより、後のアプローチや営業活動の効率が大きく変わってきます

展示会リード獲得の平均値と成果目標の立て方

展示会におけるリード獲得数の平均は、ブースの規模や集客施策、業界によって異なりますが、一般的には来場者数の5〜10%程度がひとつの目安とされています。この数値を基準に、自社の展示目的に応じて成果目標を設計することが重要です。

リード獲得数の目標を立てる際には、以下の流れで逆算する方法が有効です。

- 受注目標:展示会から何件の成約を得たいのかを設定

- 商談化率:獲得したリードのうち、商談に進む割合を想定(例:20〜30%)

- リード精度:商談に繋がる可能性が高いリード(HOTリード)の割合を想定

- 必要リード数:最終的に必要となるリードの数を算出

- 必要来場者数:目標達成に必要なブース来場者数を試算

たとえば、最終的に5件の成約を目指す場合、商談化率20%、成約率25%と仮定すれば、必要なリード数は100件となり、そこから逆算して1000人程度のブース来訪を見込んだ設計になります。

また、展示会の性質や主催社の傾向、出展スペースの位置、人通り、タイムテーブルなども考慮に入れ、現実的かつ挑戦的な目標設定を行うことが望ましいです。

商談化率を高めるための設計方針とKPI設定

リード獲得自体は展示会の第一目的ですが、本当の意味での成果はその先の商談化にあります。商談化率を高めるには、リードを獲得するだけでなく、その後の動線と情報活用の「設計」が重要となります。

まず、設計方針として重要なのは以下の3点です。

- ゴールの明確化:最終的なKPI(商談件数・受注額など)を展示会前に設定

- セグメント設計:名刺交換の段階で、来場者の関心度や役職、検討時期などを把握する体制を整備

- 一貫した対応:展示会前後のコミュニケーションや資料、メールなどで、一貫したメッセージを送ることが信頼獲得に繋がる

KPIは「リード数」、「商談数」、「成約数」といった単純な数値に加えて、「MAへの登録率」、「フォロー完了率」、「お礼メールの開封率」、「セミナー参加率」などを設定することで、改善ポイントを特定しやすくなります。

展示会はあくまでも「起点」にすぎません。その後のアプローチの速さや質によって、商談化の度合いは大きく変わります。リードを最大限に活かすためには、現場でのトーク設計と、社内の営業活動との連携を前提としたKPIの設定が不可欠です。

展示会準備フェーズ:成果を左右する事前施策とは

展示会におけるリード獲得の成果は、当日の運営だけでなく事前準備の精度に大きく左右されます。目的を明確にしたうえで、関係部門と連携しながら、必要な準備を段階的に進めることが重要です。

事前施策の基本ステップは以下のとおりです。

- 展示会の出展目的(リード獲得、新商材の訴求など)を関係者で共有

- 必要な社内リソース(営業、マーケティング、広報など)を整理

- 出展製品やサービスの訴求ポイントを明文化し、資料やスクリプトに反映

- 来場者ターゲットを明確にし、メールやDM、SNSでの告知を実施

- スタッフ向けに対応スクリプトや質問回答集を作成し、ブースでの対応品質を標準化

関係部門との連携が不十分なまま出展を迎えると、当日の対応やその後のフォローで認識がずれ、リード獲得が十分にできない可能性もあります。展示会は、営業とマーケティングが同じ目標に向かって動く機会でもあるため、社内連携を強化する絶好のチャンスです。

ブース設計・資料・ノベルティ:興味を引くための準備ポイント

来場者の目に留まり、足を止めてもらうには、ブース設計や資料、ノベルティといった準備要素において、明確な意図と工夫が求められます。展示会当日の第一印象が、リード獲得の成功可否に直結するため、準備段階での設計が重要です。

以下は、興味を引くための具体的な準備ポイントです。

- ブースデザインの工夫

- 通路からの視認性を高めるパネル配置や高さの設計

- ブースのスペースに合ったシンプルかつ明確なメッセージ訴求

- 来場者の導線を意識した機能的なレイアウト

- 特定の情報を収集することを目的とした来場者層は「テキスト情報」を探すので、看板やサイネージが効果的

- 情報を特定せず、広く収集することを目的とした来場者層は「音」で足を止めてもらい、映像でイメージを伝達することも効果的

- 資料の準備

- 製品やサービスの価値がすぐに伝わる1枚資料やパンフレット

- 会話後のフォローに使える導入事例や顧客の声を掲載したもの

- セミナーやウェビナーの案内を含めたタイムリーな情報

- ノベルティの選定

- 製品との関連性があるもの、業界に特化したグッズなどを選ぶ

- 名刺交換を前提とした“配布条件つき”ノベルティで情報収集も可能

- 無料感を出しすぎず、ブランドイメージと連動したものを意識

また、展示スペースに設置するディスプレイや製品デモの構成も、来場者の関心を高めるために有効です。トーク開始前の印象づけがスムーズな会話につながり、リード獲得の質にも影響します。展示会の目的に応じた要素設計が成果への第一歩です。

リード獲得に向けた事前の目標設計と関係部門の巻き込み

展示会で成果を上げるためには、具体的なリード獲得目標を設定したうえで、関係部門を巻き込む体制づくりが不可欠です。

以下のようなステップを踏んで、準備を進めましょう。

- 目標設定:来場者数、名刺交換数、商談化率、受注見込みなどのKPIを定量化

- 分担明確化:展示会当日における各担当者の役割(声かけ、説明、メモ記録など)を明示

- 情報共有:社内ミーティングで、過去の成功事例や課題、改善案を事前に共有

- フロー設計:名刺取得からMAへの登録、スコアリング、フォローアップまでの流れを設計

- マーケと営業の連携:展示会後にスムーズに引き継げるよう、営業部門とのコミュニケーション計画を事前に立てる

また、主催社が提供する事前集客用のツールやランディングページ(LP)を活用することで、来場者との接点を増やし、当日のアポ率を高めることも可能です。計画段階でしっかりと方向性を定めておくことで、ブレのない展示戦略が実現します。

来場者集客とセミナー企画:商談化率を高める動線設計

展示会当日の成果を最大化するには、「いかにして来場者に自社ブースへ立ち寄ってもらうか」を事前に設計することが欠かせません。来場者の関心を引くには、集客とセミナーの導線をあらかじめ整えておくことが重要です。特にBtoBの場合は、関心度が高い相手と会話できるかどうかが成約に直結するため、動線設計は商談化率に大きく影響します。

以下に、効果的な動線設計のポイントをまとめます。

- 来場前の接点づくり

- 展示会前に、既存顧客や見込みリストへメールやメルマガを活用した案内を実施

- ランディングページ(LP)で事前申込みを促し、興味の度合いを測定

- SNSや業界メディアを通じた出展情報の発信で、ターゲット層への認知を拡大

- セミナーを活用した集客動線

- セミナー会場とブースの位置を意識し、移動しやすい経路を確保

- セミナー内で「ブース限定資料」や「特典あり」の案内をすることで来訪率を向上

- セミナー参加者へ事後フォローを行い、商談へのステップに繋げる

- 当日のブース連携施策

- セミナー開始前・終了後の時間にスタッフを配置し、来場者の流れを誘導

- QRコード付きの資料で簡単にセミナー予約や情報収集ができるように工夫

- 参加者の行動データ(セミナー参加有無、資料ダウンロードなど)をMAに連携し、フォローの優先順位を明確化

このように、セミナーとブースの関係性を戦略的に設計することで、自然な形でリードをブースへ誘導することが可能になります。また、事前にターゲットを分類しておくことで、ブースでのトーク内容や資料の説明も最適化され、商談化率の向上につながります。

当日の対応フェーズ:ブース・トーク・名刺交換で信頼をつかむ

展示会当日は、事前に設計した戦略や準備の成果を実行に移す重要なタイミングです。限られた時間の中で、どれだけ多くの見込み顧客と有効な接点を持てるかが、商談化に直結します。来場者は多数のブースを短時間で回っているため、短いやり取りの中で「話を聞いてみたい」と思ってもらえるような、会話の質が求められます。

特に、以下の3点を徹底することが信頼獲得のポイントです。

- スタッフの役割を明確にし、声かけ・トーク・案内などの連携をスムーズにする

- 初期対応の質を高めるために、話しかけるタイミングや導入の一言を事前に設計しておく

- 会話中に相手の課題感や導入時期などをヒアリングし、後工程につながる情報を収集する

また、現場では来場者ごとに対応の優先度を判断し、時間の使い方を最適化する判断力も必要になります。ブースが混雑する場面では、声かけやアポイントの打診に集中するなど、柔軟な対応が求められます。

ブースでのトークスクリプトとスタッフ配置の最適化

ブースでの会話は、限られた数十秒〜数分の中で相手の関心を引き、商談の可能性を見極める重要なプロセスです。会話の質を高めるためには、トークスクリプトの事前設計と最適なスタッフの配置が欠かせません。

トークスクリプト設計のポイント

- 冒頭の一言で「課題共感」や「質問」で関心を引く

例:「○○についてお悩みの企業様、多くありませんか?」 - 製品・サービスの特徴を簡潔に伝えつつ、相手の反応を見る

- 説明よりヒアリングを重視し、課題や導入タイミングを引き出す

- 名刺交換後に、次のアクション(資料送付や後日アポ)を提案する

スタッフ配置における工夫

- 声かけ専門、説明担当、名刺管理、セミナー案内などの役割分担

- 繁忙時間帯に備え、対応人数を調整

- 複数名での対応が必要な場面に備え、連携手順を共有しておく

これらを事前にシミュレーションしておくことで、現場での混乱を防ぎ、より多くのリードを質高く獲得することが可能になります。

商談を見据えた名刺交換と即時メモ記録の重要性

展示会での名刺交換は、単なる連絡先の収集ではなく、「商談へのきっかけづくり」の第一歩です。特にBtoBにおいては、相手の情報をどれだけ正確に把握し、次のアプローチに活かせるかが成果を左右します。そのため、名刺交換と同時に、会話内容を即座に記録することが重要です。

実施すべき具体的な対応は以下のとおりです。

- 名刺交換時のポイント

- 立ち止まったタイミングで自然に名刺交換を促す

- 交換後すぐに相手の関心や所属情報などを軽く確認

- ブースでの会話が短くても、次の打診(資料送付、セミナー案内など)を行う

- 即時メモの記録方法

- 名刺裏や専用の記録シートに、会話のキーワードや興味内容を手書きで残す

- 複数人対応の場合は、メモ係を配置して記録の抜け漏れを防ぐ

- MAやSFAと連携し、展示会後48時間以内に社内システムへデータ化

記録の精度が高いほど、その後のフォローアップメールや電話でのアプローチの質が向上し、相手にとっても“覚えてくれている”という安心感につながります。タイムリーかつ具体的な連絡は、他社との差別化にもなります。

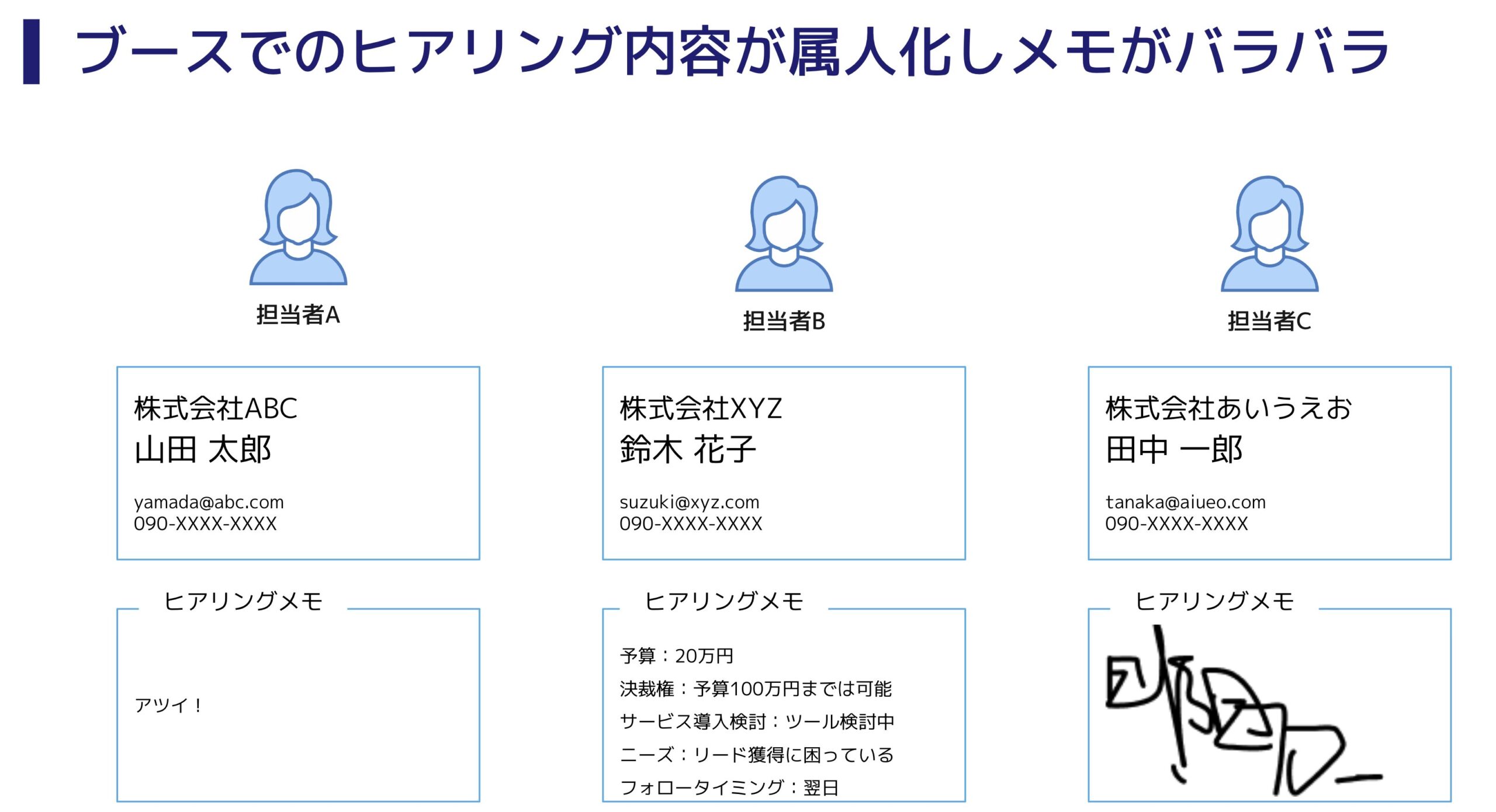

展示会あるある:ヒアリングメモが属人化してその後のフォローができない

よくある話としては、下記3つが展示会「メモを取ろう」、「こういう項目をヒアリングしよう」と決めてはいるものの、実際に出展してみると「メモの書き方がバラバラでフォローに工数がかかる」ということが起きます。

展示会出展の投資対効果を最大化するためにも、しっかりと意識して事前の運用設計が重要です。

興味層を逃さない:スクリーニングと優先順位付けの方法

展示会で名刺を交換した来場者すべてが、即座に商談化するわけではありません。だからこそ、限られた時間の中で“本当に注力すべき相手”を見極めるためのスクリーニングと優先順位の設計が重要です。

以下に、スクリーニングのための方法と観点を整理します。

- 会話中に確認すべき項目

- 導入のタイミング(今期/来期/未定)

- 現在の課題感と、その緊急度

- 意思決定者かどうか(担当者・決裁者など)

- 競合製品の利用状況や検討中のサービス有無

- 優先度の分類例

- HOT層:課題が明確で導入時期が近い。即日フォロー対象

- WARM層:課題はあるが検討は中長期。ナーチャリング対象

- COLD層:関心度は低いが、将来的な可能性あり

- スコアリングやMA活用のすすめ

- あらかじめスコアリングシートを用意して、記録を標準化

- MAツールでのリード評価に連動するタグづけをその場で行う

- 後日フォローアップの優先順位づけに活用

このような分類と即時判断を現場で行えるよう、トークスクリプトやスタッフ教育を事前に準備しておくことで、質の高いリードに集中した商談化が可能になります。来場者との一回きりの接点を無駄にしないためにも、的確な判定基準と対応フローが不可欠です。

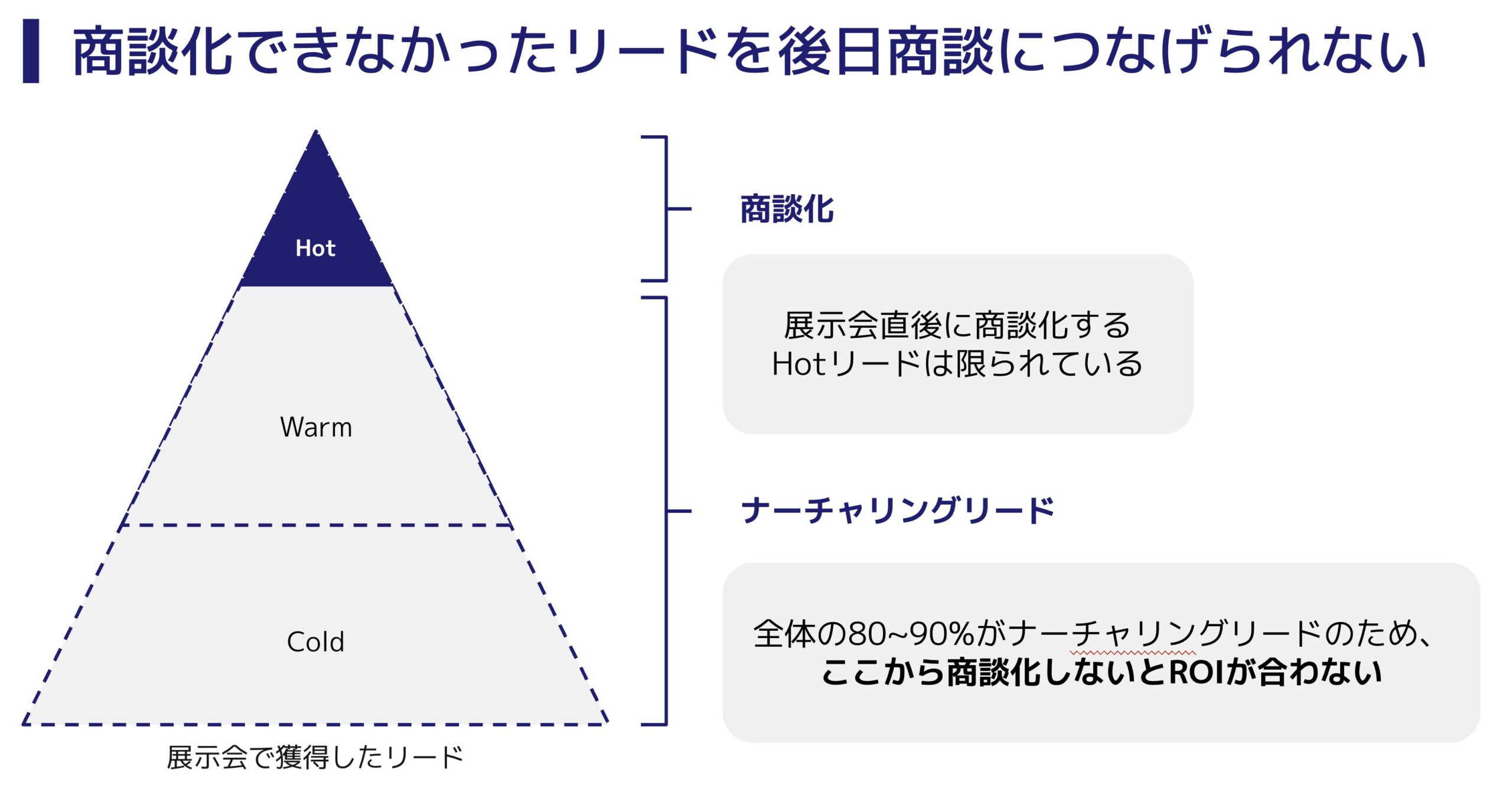

展示会あるある:出展後のフォローから商談が生まれない

うまくいかないケースとして度々あがるのは、展示会終了後のフォローの段階で、温度感が分からず全件フォローを行ったものの、的確なアプローチができずに商談化がうまくいかなかったというものです。展示会当日にブースでヒアリングできた内容をしっかりと記録し、その内容をもとに、獲得した名刺情報の優先度付けを行わないと商談化率や展示会出展の投資対効果の最大化は期待できません。

展示会後48時間以内のフォローで商談に繋げる

展示会終了後の48時間は、リードの鮮度が最も高い重要なタイミングです。この短期間でのフォローアップが、商談への発展や成約可能性を大きく左右します。特に、展示会場で接点を持った来場者は、他の出展社とも接触していることが多く、対応スピードが「選ばれるかどうか」の決定要因になります。

以下では、効果的な初動の流れとMA活用の型化について解説します。

フォローメール・お礼連絡のタイミングとMA活用の型化

展示会後の初動として、最も優先すべきは「フォローメール」と「お礼連絡」の送信です。名刺交換や会話をした相手に対して、個別感のあるメッセージを迅速に届けることが信頼構築の第一歩になります。

効果的なフォローアップの実践ポイント

- メール送信のタイミングと内容

- 会期終了から24〜48時間以内にお礼メールを送付

- 当日の会話内容を反映した一文を加えることで、記憶に残りやすくなる

- 資料URLや製品紹介ページ、セミナーアーカイブなども同封する

- MA(マーケティングオートメーション)の活用型

- 展示会前にMAでシナリオを設定し、タグづけや分類で送信対象をセグメント化

- HOTリードにはパーソナライズされた内容、WARMリードには資料中心の配信など、内容を使い分ける

- メール開封・クリックデータを営業担当と共有し、アプローチの優先順位を再整理

- メールの工夫点

- 件名に「展示会」「お礼」「〇〇様へ」などを含めて開封率を向上

- 本文に名刺交換のお礼、製品の要点、次回提案の可能性を明記

- CTA(次のアクション)として、日程調整や追加資料の申込みフォームURLを記載

展示会後の数日間で、リードの温度感は一気に下がる傾向があります。情報が新しいうちに接点を持ち、相手の興味を維持したまま次のステップ(打ち合わせ・提案・デモなど)に進めることが、成約への近道です。

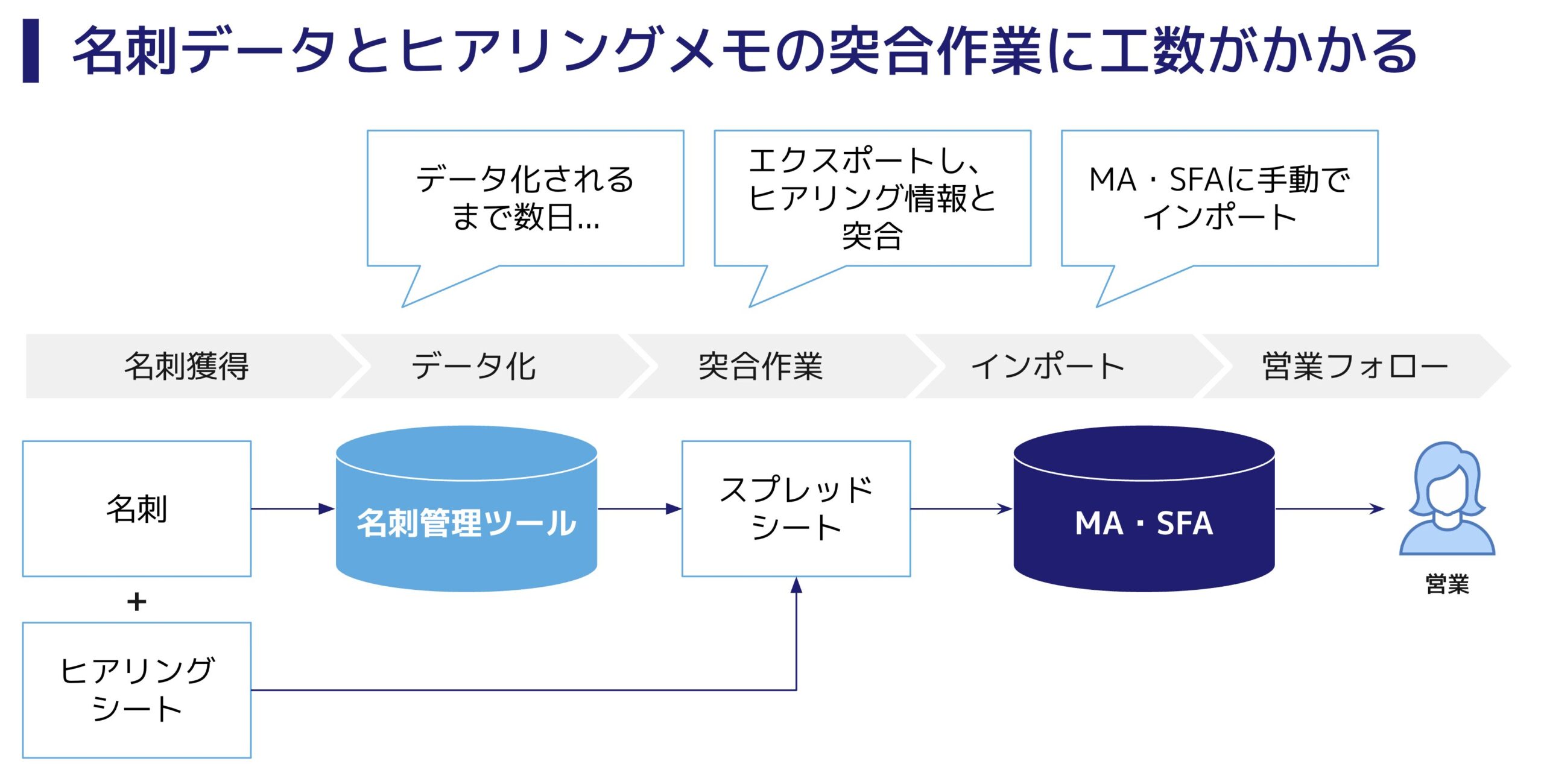

展示会あるある:名刺データとメモの突合作業に工数がかかる

展示会後に即座にアプローチしたいものの、「データの突合作業」は時間を要する作業となっています。名刺をパンチングしてデータ化し、ヒアリングしていた情報を突合させるというデータを準備するステップとMAやSFAへインポートしてインサイドセールスやフィールドセールスなどの営業にアプローチを開始してもらうまでのステップの両方に工数がかかります。

リードの温度感が下がらないうちにアプローチ可能な状態を作ることも展示会出展の投資対効果を最大化するために必要です。

リードの評価・育成を進めるためのステップ配信と戦略設計

展示会で獲得したリードのすべてが商談化するわけではないですが、1件でも多く商談に進めたいものです。そのためにも、リードの評価(スコアリング)と育成(ナーチャリング)を行いながら、商談化の可能性が高い相手を見極める戦略が求められます。ここで重要になるのが、「ステップ配信」と「段階的な情報提供」の仕組みです。

ステップ配信とは

リードの関心度や検討段階に応じて、段階的にコンテンツを送るメール配信の手法です。

以下のようなステップ設計が効果的です。

- ステップ1:展示会のお礼と製品紹介

- 会話内容に応じてカスタマイズされたフォローメール

- 興味を示したサービスの詳細資料や事例を添付

- ステップ2:課題解決に向けた情報提供

- 業界動向や課題解決型のブログ記事、セミナー案内を配信

- 過去の導入企業インタビューなど、信頼性の高いコンテンツを活用

- ステップ3:アクション促進と打診

- 無料デモ、ヒアリングの申込み、アポイントの提案などを盛り込む

- ランディングページ(LP)への誘導で具体的な行動を促す

また、MAツールを活用することで、メールの開封率やリンククリック率、資料ダウンロードの有無などを元に、見込み度合いを定量的に評価できます。このスコアをもとに営業チームへの連携優先度を整理することで、より効率的な営業活動が実現します。

ISと連携したリード精査とスムーズな商談化の流れ

インサイドセールス(IS)は、マーケティングチームが獲得したリードを商談につなげるうえで、極めて重要な役割を果たします。展示会で獲得したリードの情報をISが的確に把握し、商談化までの流れを構築することが、成約率を高めるポイントです。

ISとの連携強化のための具体的な流れ

- 情報共有と整理

- 展示会で収集した名刺や会話メモを、MAやCRMを通じて即時共有

- 事前に定義したリード分類(HOT/WARM/COLD)に従って振り分け

- 初回アプローチのタイミングと手段

- 展示会終了後48時間以内にISから電話またはメールで連絡

- 資料送付済みであれば、その内容に触れた会話設計を行う

- 精査と商談化の条件整理

- ヒアリングを通じて、課題、導入時期、予算感、決裁構造を明確に

- 商談に進める判断基準(スコアリング基準)をあらかじめ営業部門と共有

- 営業チームへの引き継ぎ

- 案件化基準を満たしたリードを、タイムリーに営業へパス

- 営業側が提案活動に専念できるよう、初期ヒアリングや日程調整はISが担う

このように、ISとマーケティングが連携して、スムーズな情報整理と段階的な接触を行うことで、商談化までのリードタイムを短縮できます。さらに、展示会の「単発の施策」を「継続的な成果創出の起点」へと変換することが可能になります。

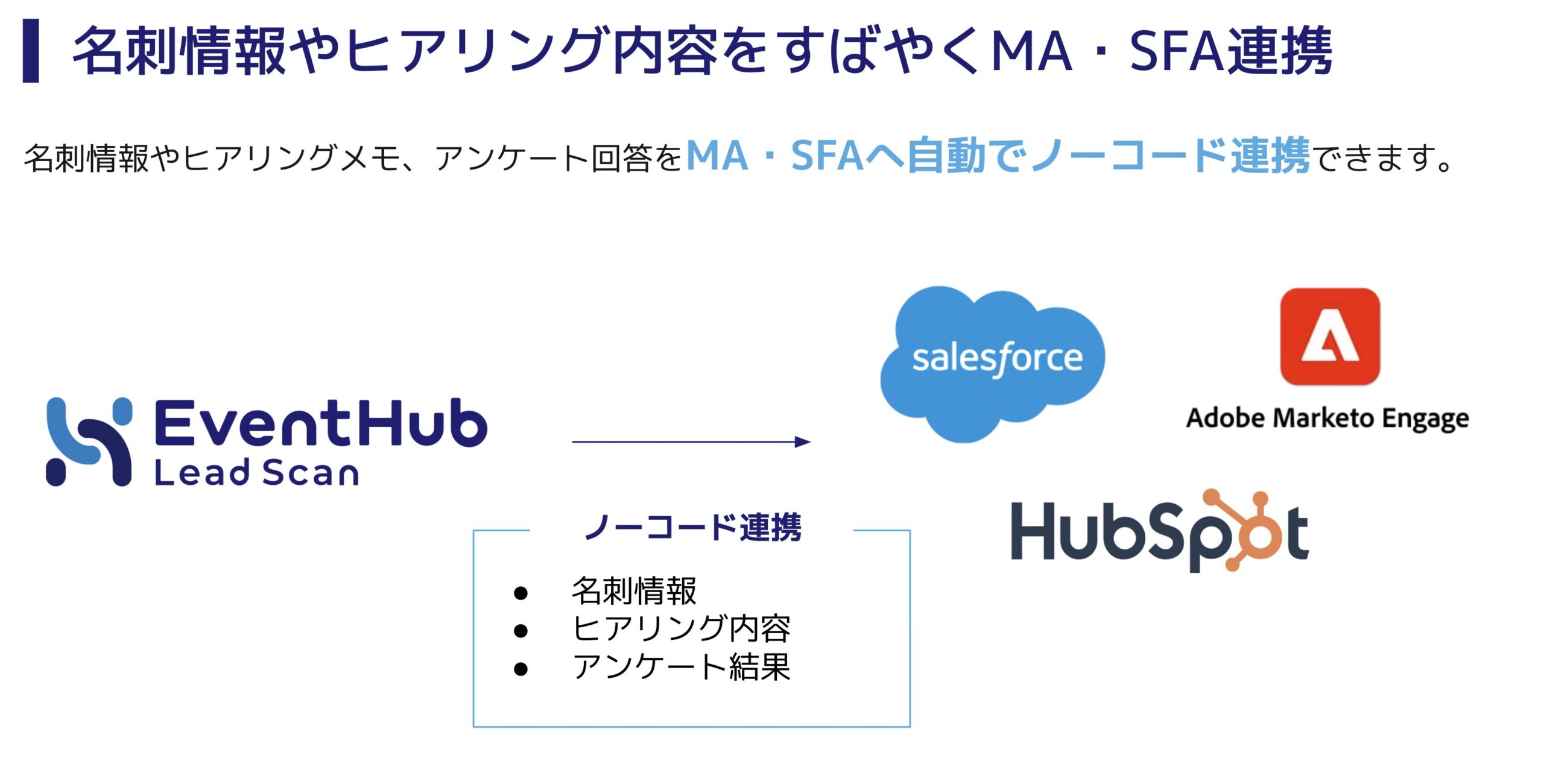

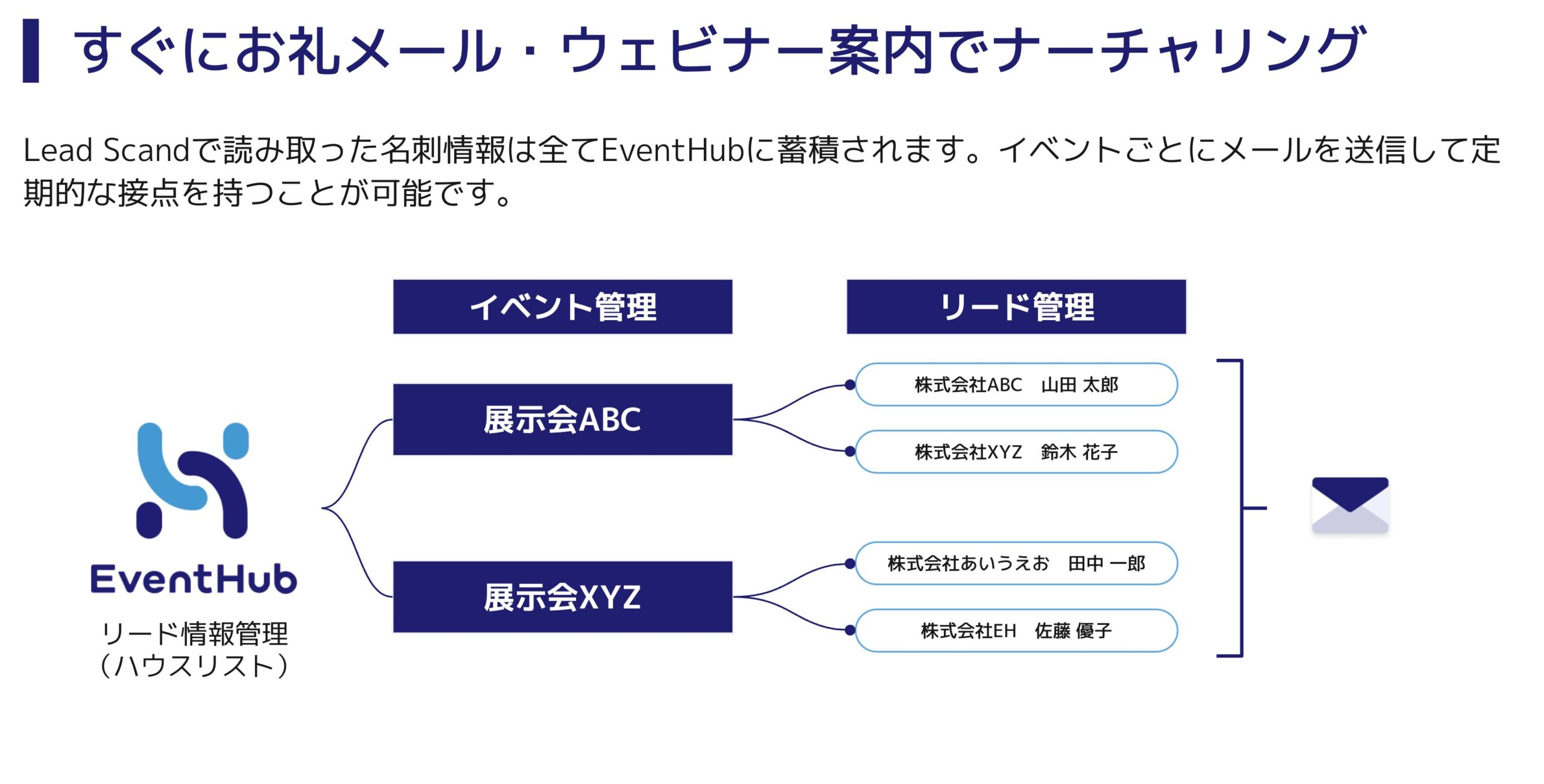

イベントマーケティングプラットフォームEventHubは展示会出展時の課題を解決するためのプロダクト「EventHub Lead Scan」も提供しています。

<EventHub Lead Scanの特徴>

- スマートフォンのカメラで、名刺を読み取り、瞬時に名刺情報のデータ化を行えます。

- MA・SFAツールにデータを連携し、スピーディに営業チームへ顧客情報を伝えられるため、営業機会の損失を最小限に抑えられます。

- EventHubに登録されたユーザーは、その後のナーチャリングイベントやウェビナーにワンクリックで簡単に申込みができます。

これから初めて出展する企業様も出展時の投資対効果を最大化したい企業様も、ご興味をお持ちいただきましたら、下記WEBページよりお問い合わせください。

まとめ:展示会からのリードを成果につなげるには

展示会でのリード獲得を商談や受注につなげるためには、全体の流れを一貫した戦略で設計することが不可欠です。以下に、成果を最大化するための要点を整理します。

- 出展の目的とKPIを明確にする

- リード数、商談数、受注件数など、具体的な目標を設定する

- 展示会の成果を営業活動と結びつける視点を持つ

- ブース・資料・ノベルティに工夫を施す

- 興味を引くデザイン、明確な訴求メッセージを用意する

- ノベルティや資料はターゲットに合わせて準備する

- セミナーや事前告知を活用して集客を強化する

- 展示会前からの告知・案内で、来場者との接点を増やす

- セミナーを動線としてブース来訪を促進する

- 当日の接客力とトーク設計が成果を左右する

- 名刺交換と同時に興味や課題をヒアリングする体制を整える

- スクリプトを使って短時間で相手の関心を把握する

- 名刺交換後の即時メモ・スクリーニングを徹底する

- 展示会直後にフォロー対象を優先順位で分類する

- HOTリードを逃さないための記録と共有を標準化する

- 48時間以内のフォローとMAによる育成が鍵となる

- お礼メールや資料送付などを迅速に実施する

- MAツールを活用したステップ配信で検討を促す

- インサイドセールス(IS)との連携で商談化を推進する

- ヒアリング内容を基に、営業へのスムーズなパスを実現する

- 案件化基準や連絡手段を明確にし、対応漏れを防止する

展示会は、一過性のイベントではなく、顧客との信頼を構築するための入口となります。社内での連携、ツールの活用、ナーチャリング戦略を通じて、獲得したリードを着実に成果へと転換していきましょう。

よくあるご質問

質問:展示会で獲得した名刺リストは、どのように分類・管理すればよいですか?

回答:名刺リストは、展示会当日の会話内容や関心度、導入のタイミングに応じてスクリーニングを行い、HOT/WARM/COLDといった段階で分類するのが一般的です。MAやCRMなどのツールを活用することで、データ化・管理・分析が効率的に行えます。情報の一元管理により、適切なタイミングでの対応やナーチャリング施策が可能になります。

質問:展示会後、商談につながらなかったリードへの対応はどうするべきですか?

回答:すぐに商談に至らなかったリードも、将来的な見込み顧客として重要です。ステップ配信を活用して定期的に有益な情報や事例資料、オンラインセミナー案内を送ることで、検討度合いが高まる状況をつくることができます。必要に応じてフォローアップメールや電話で接点を継続しましょう。

質問:展示会でのセミナー実施は、どのようなテーマを選ぶのが効果的ですか?

回答:ターゲット顧客が抱える具体的な課題や業界トレンドをテーマに選定するのが効果的です。製品の紹介にとどまらず、活用事例やデータを交えた内容にすることで、信頼感を高められます。また、セミナー参加者にはブースへの誘導や資料の特典提供を絡めることで、商談化への導線も強化できます。

質問:展示会当日のスタッフ配置は、どのように決めるべきでしょうか?

回答:来場者対応、トーク、資料説明、名刺管理、セミナー案内などの役割を明確に分担することが大切です。時間帯や混雑状況を予測し、対応人員を柔軟に調整できる体制を構築しましょう。また、役割ごとにスクリプトを用意し、対応品質を統一しておくことで、ブース対応のばらつきを防げます。

質問:リードの商談化を判断する基準はどのように設定すればよいですか?

回答:商談化の判断には、導入時期・課題の明確さ・予算感・決裁者との関係性など複数の要素を総合的に見極める必要があります。MAでのスコアリングやISによる初期ヒアリング結果をもとに、営業部門とすり合わせた判断基準を設けることで、受注に近いリードを優先的にアプローチできます。状況に応じた柔軟な対応も忘れずに行いましょう。