セミナー企画のポイントは?セミナーを成功に導く企画のコツをご紹介!

オンラインイベントの普及により、企業や個人を問わず、気軽にセミナーを開催できる環境が整ってきました。自宅やオフィスから容易にアクセスできるため、参加者にとっても参加ハードルが低くなり、「興味があるセミナーを見つければとりあえず申し込んでみる」というケースが増えています。

一方で、セミナーの効果を最大化したいと考えていても、「目的の定義が曖昧」「企画の方針が社内で共有されない」「コンテンツをどこまで作り込むべきか分からない」など、さまざまな課題に直面することも少なくありません。オンラインで開催できるからこそ、アジェンダ設計や集客施策をおろそかにしてしまい、結果として満足度が伸び悩むケースも考えられます。

こうした背景を踏まえ、セミナーを成功へ導くためには、企画段階での念入りな準備がカギを握ります。本記事では、セミナー企画のポイントを体系的にご紹介します。オンライン・オフライン・ハイブリッドなど、どのような形式にも応用できるよう構成しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ガイドブック

- ウェビナーの特徴や開催方法、メリット・デメリットを知りたい

- 運営の工数を減らすために、効率よく進めるノウハウを知りたい

- おすすめウェビナーツールの選定方法や比較ポイントを知りたい

セミナーを企画する

近年、オンラインで行う「ウェビナー」が一般的になりつつあります。物理的な会場や移動を必要としないため、主催者側は会場費・スタッフの手配などの負担を大幅に軽減でき、参加者側も自分の都合が良い環境から気軽に視聴できるというメリットがあります。特に近年はコミュニケーションツールや配信プラットフォームが充実しており、ITに不慣れな方でも比較的スムーズにセミナーを実施できるようになっています。

こうしたメリットがある一方、オンライン化によって「参加者の温度感が見えにくい」「事前にコンテンツを厳選しないと途中離脱が起こりやすい」などのデメリットも顕在化しています。そのため、主催者は企画段階から「どうすれば参加者の満足度や学習効果を高められるか」を中心に考え、コンテンツ設計や運営シナリオをしっかりと作り込む必要があります。

そしてもう一つ重要なのは、セミナーの目的を社内で明確に共有し、目指すゴールを数値化(KPI設定)することです。「とりあえず開催してみる」「流行りだからやってみたい」といった曖昧な動機では、コンテンツ内容やターゲット設定がブレやすくなり、成果に繋げにくくなります。逆に言えば、ここをしっかり詰められれば、セミナー終了後のアクションやフォローアップも見えやすくなり、より効果的な施策を打ち出すことが可能です。

セミナー企画のポイント

セミナーを企画するときに必要な視点は、主に次の4つです。

- Objective:イベントのゴールや達成したい成果を明確にする

- Who:目的から逆算して参加すべき人を定義し、誘導する

- What:ターゲットに伝えるべき内容を具体化し、行動変容を促す

- How:上記をどのような方法で提供するか(オンライン/オフライン/ハイブリッド等)

実際の企画段階では、この4つを行き来しながら検討を進めます。たとえば目的に合うコンテンツの内容を決めると同時に、「じゃあ、このテーマで発信するなら、どんな人に参加してもらうのがベストだろうか?」とターゲットの再定義が行われることも多いです。以下では各ステップで押さえておきたいポイントを詳細に解説します。

セミナーの目的を考える(Objective)

セミナー開催のゴールは何か?

セミナー企画でまず最初にやるべきことは「なぜこのセミナーを開催するのか?」を明確化することです。単なる興味や思いつきで終わらせずに、「何を得る(与える)ためのセミナーなのか」「社内外でどんなインパクトを生むことを期待しているのか」を言語化してください。

よくある開催目的としては以下のようなものが挙げられます。

・見込み顧客(リード)獲得

新規の見込み顧客との接点を増やし、将来的な商談創出につなげる。

・見込み・既存顧客育成(ナーチャリング)

製品やサービスへの理解度を深め、今後のアップセルやクロスセル、商談化を狙う。

・認知度・ブランディングの向上

企業やサービスのブランド価値を高め、より多くの潜在顧客から認知してもらう。

・既存顧客とのリレーション強化

定期的なタッチポイントを作り、製品利用者同士のコミュニティを活性化させる。

セミナーのKPIを設定する

目的を定めたら、次に「成果を測る指標」を決めます。たとえばBtoB向けセミナーであれば、「有効リード数」「商談化率」「商談創出数」「イベント後の問い合わせ件数」などが代表的なKPIとなります。セミナーが終了してから「どれだけ数字として成果が出たか」を確かめるために、事前にゴール値や達成ラインを設定しておくことがポイントです。

ただし、KPIは「開催目的との整合性」が非常に大切です。セミナーで獲得したリード情報をすぐ営業に渡してフォローを始めたいのか、それとも参加者の満足度や業界内での認知を重視したいのかによって、セミナー構成や案内メッセージ、事後フォローの手法が変わってきます。ゴールを言語化し、それをもとにKPIを設計するステップを省略すると、成功の基準や評価方法が曖昧になりやすいので注意しましょう。

〈セミナーのKPI例〉

- 見込み顧客(リード)獲得→有効リード数・商談獲得数

- 見込み・既存顧客育成(ナーチャリング)→既存リードの参加登録数

- 認知度・ブランディングの向上→セミナー参加登録数、SNS拡散数

- 既存顧客とのリレーション強化→既存顧客の参加登録数

セミナーのターゲットを考える(Who)

企画の方向性が定まったら、次は「参加してほしい人」を明確にします。KPIを念頭に、「このセミナーで成果を出すためには、どんな層に来てもらう必要があるか」を逆算しましょう。いわゆるペルソナ設定を行い、業種・役職・年齢層・課題感などを細かくイメージすると、どのような訴求文や告知チャネルが効果的かが見えてきます。

- ペルソナ例

- IT企業でマーケティングを担当している30代ビジネスパーソン

- 人事部門で新卒採用のイベントを任されている担当者

- 副業や起業を目指しているフリーランス予備軍

こうしたペルソナを描いた上で、「どの程度の人数を集めるか」「どのくらいの確度のリードが欲しいか」なども検討します。ターゲットが明確になると、告知段階で利用するSNS広告やメディア選定も適切に行えるようになります。

参加者が求めることを考える

ターゲットが決まったら、「彼らはこのセミナーに何を期待して参加するか」を深掘りしましょう。ここを的確に捉えるほど、セミナーの構成やテーマ、当日の運営がスムーズになります。

- 全顧客・一般層

- 業界の最新動向をいち早く知りたい

- ビジネスのネットワークを広げたい

- ターゲット層(興味・課題が明確)

- 自社の売上を伸ばす具体的な方法を知りたい

- 課題解決のための手段を模索しており、事例やTIPSが欲しい

- コアターゲット層(すでに具体的検討段階)

- サービス導入を検討していて、詳細なメリット・デメリットを確認したい

- 実際の利用者の声を聞きたい

- 既存顧客

- 新機能のアップデート情報や、利用中の疑問を解消したい

- ほかのユーザーと交流し、事例を共有したい

参加者にとって「このセミナーならではの価値とは何か?」を盛り込むと、申し込み率や出席率、満足度が高まりやすくなります。

セミナーのコンテンツを考える(What)

どんなテーマ・トピックを扱うか

ターゲット像が固まったら、「どのような内容でセミナーを構成するのか」を考えます。まずは大枠のテーマを決定し、その後タイトルやサブテーマを微調整していきましょう。テーマ選定の際は、ターゲットが直面している課題や欲している情報を優先的に盛り込むと効果的です。

- セミナーテーマ例

- 「新規顧客を獲得するためのマーケティング施策徹底解説」

- 「デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功事例と導入ポイント」

- 「企業イベントをオンラインで成功させる企画のコツ」

セッション内容とタイムスケジュール

ウェビナーの場合、30〜60分程度が視聴者の集中力を維持しやすいとされています。特にビジネスパーソン向けの場合、業務の合間を縫って参加している可能性があるため、あまり長時間に及ぶと離脱率が高まる恐れがあります。

〈セミナーの構成の例:60分〉

- オープニング:セミナー概要(5分)

- イントロダクション:導入やアイスブレイク(10分)

- メインテーマ:講演・事例紹介(30分)

- 質疑応答(10分)

- クロージング:アンケート案内・今後の連絡(5分)

イントロダクションでは、テーマの背景や市場動向、登壇者の自己紹介などを軽めに行いつつ、参加者の興味を惹くようなトピックを提示します。メインテーマはセミナーの柱となる部分なので、スライドや台本をしっかり準備しておきましょう。講師が1名だけでなく、パネルディスカッション形式やゲスト登壇を組み合わせると、コンテンツに厚みが増して興味を引きやすくなります。

ゲスト登壇や視聴者参加型コンテンツ

「参加者を巻き込む仕掛け」として、Q&A時間やチャット、投票機能を活用したインタラクティブなセッションを設けるのもおすすめです。オンラインならではの特徴として、リアル会場よりも気軽に質問が投げかけやすい環境を整えれば、参加者同士の意見交換が活性化しやすくなります。

また、製品を導入している顧客や、その分野で著名な専門家をゲストに迎えれば、第三者視点の実例が加わり、セミナー全体の信頼度が高まります。実際の体験談や数字を交えて話してもらうことで、参加者の興味と共感を得やすくなるでしょう。

セミナーの開催形式を決める(How)

オンライン・オフライン・ハイブリッドの比較

目的・ターゲット・コンテンツ内容が定まったら、それらを「どのように」提供するか検討します。大きく分けるとオンライン(ウェビナー)、オフライン(会場開催)、その両方を掛け合わせたハイブリッドの3種類があります。

-

オンライン(ウェビナー)

-

- メリット:会場費や移動コストがかからず、集客範囲が全国・海外にも広がる。録画が簡単でアーカイブ配信が可能。

- デメリット:臨場感に欠け、ネット環境や配信トラブルが課題になりやすい。直接の名刺交換や懇親の場が作りにくい。

-

オフライン(会場開催)

-

- メリット:リアルな空気感や登壇者の熱量を伝えやすく、ネットワーキングなどの交流がしやすい。

- デメリット:会場手配や運営コストが高い。参加者の移動時間や費用の負担が大きくなる。

-

ハイブリッド(オンライン+オフライン)

-

- メリット:会場ならではのメリットとオンラインの参加のしやすさを両立。参加者の選択肢が増え、リーチが広がる。

- デメリット:配信機材や会場運営、オンライン運営の両方を準備するため、手間やコストが増大する。

イベントプラットフォームの活用

オンラインやハイブリッドでセミナーを行う場合は、プラットフォームの選定が非常に重要です。たとえば以下のようなポイントを比較検討します。

- 配信方法:ライブ配信、オンデマンド配信に対応しているか

- 参加者の操作性:チャットや投票などのインタラクションが使いやすいか

- 分析機能:視聴ログやアンケート結果、参加者の行動データを取得できるか

- 連携機能:MAやCRM、SFAなど既存システムと連携がスムーズか

セミナーを継続的に開催する予定なら、プラットフォームをうまく活用して運営工数を削減し、得られたデータをもとに次回以降のセミナーをより効果的に改善していくと良いでしょう。

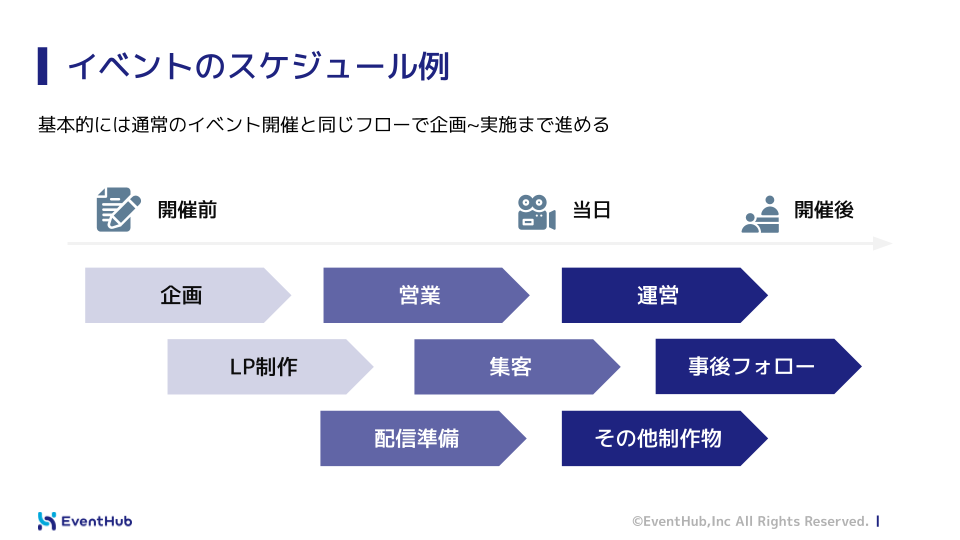

スケジュールとリソース管理

開催形式が決まったら、あとは細かいタスクやスケジュールを洗い出します。いつ、誰が、何をするのかをリストアップし、作業漏れがないように管理することが大事です。以下は主なタスク例です。

- 企画段階:テーマ決定、講師・ゲストの依頼、ターゲット定義

- 告知準備:告知ページ作成、SNSでの情報発信、広告出稿など

- 当日運営:オンライン配信管理、会場設営、スタッフの役割分担

- 事後フォロー:アンケート集計、録画アーカイブ配信、リード情報の営業連携

大規模イベントになればなるほど、担当者やステークホルダーが増えるため、事前に役割分担を明確化し、ガントチャートなどを使って進捗を見える化することをおすすめします。

セミナー開催の準備とTODO整理

開催にかかる工数を計算するために、一連のタスクを整理しましょう。企画から事後フォローまでセミナーに関するタスクを全て洗い出します。タスクは細分化することで具体的にどのようなアクションが必要になるのか、また誰に依頼することになるのかイメージしやすくなるので、できるだけ細かく記載します。

まとめ

EventHubではさまざまなイベントタイプ、開催形式に対応し、イベント運営に関わる一連のプロセスを一気通貫で管理することができます。

〈EventHubでできること〉

- 参加登録・データ連携

- 動画配信連携

- 視聴ログの取得

- アンケート機能

- MA連携

ウェビナー開催を検討している方は、EventHub for Webinar の紹介ページもぜひご覧ください。 はじめのセミナー開催でも大丈夫!まずはサービス概要資料をご覧ください。