アーカイブ配信とは?配信方法と使えるツールを紹介!

オンラインイベントやウェビナーが定着する中で、「アーカイブ配信」はその成果を最大化する手段として急速に注目を集めています。イベントが終わった後でも、録画したコンテンツを再活用することで、より多くのリード獲得や情報浸透が可能になります。

本記事では、アーカイブ配信の基本的な意味から、メリット・デメリット、具体的なやり方、活用方法、さらにおすすめの配信ツールまで、徹底的に解説します。初めてアーカイブ配信に取り組む方にもわかりやすく、実践的な内容をお届けします。

アーカイブ配信とは?

アーカイブ配信とは、ウェビナーやオンラインカンファレンス、社内外のイベントを録画し、イベント終了後にオンデマンド形式で公開する手法を指します。視聴者が好きな時間に自由に視聴できるため、リアルタイムでの参加が難しかった人々にもコンテンツを届けられるのが大きな特徴です。

最近では、単なる「見逃し配信」にとどまらず、アーカイブ配信が企業のマーケティング戦略における重要な要素として位置づけられるようになっています。例えば、新たな見込み顧客への教育コンテンツとして再活用したり、商談前の資料として営業担当が使うケースも増えています。

アーカイブ配信のメリット

アーカイブ配信の最大の魅力は、「時間の制約を受けない視聴環境」を提供できることです。リアルタイム配信の日時に都合がつかなかった潜在顧客も、後から動画を視聴できるようになるため、参加機会の損失を防げます。

加えて、アーカイブ動画を他のチャネルでも再利用できる点は、コンテンツ制作の効率化という意味でも大きなメリットです。例えば、一度録画したウェビナーを一部切り出してYouTubeやSNSで活用したり、編集して短編コンテンツとして再展開することで、長期的なリードジェネレーションに繋げることが可能です。

マーケティングROIの観点から見ても、アーカイブ配信は高いパフォーマンスを誇ります。1回限りで終わるライブ配信に比べて、複数回の視聴機会を生み出せるため、制作コストを分散させ、成果を最大化することができます。

アーカイブ配信のデメリット

一方で、アーカイブ配信には注意すべき点もあります。最もよくある懸念は、アーカイブを提供することで「ライブ参加の意欲が下がる」ことです。視聴者が「後で見ればいい」と考え、リアルタイムの視聴者数が減少するケースがあります。

また、アーカイブではライブ中のインタラクション—例えばチャット、Q&A、投票など—が体験できないため、参加者とのリアルタイムの熱量や没入感を共有することが難しくなります。このため、ライブ参加の価値をどう演出するかも重要な検討課題となります。

さらに、情報の鮮度が落ちてしまうリスクもあります。特に業界トレンドや製品アップデートに関するセッションでは、数ヶ月後に視聴された際に内容が陳腐化している可能性もあります。

アーカイブ配信の活用方法

アーカイブ配信は、「見逃した人のため」だけのものではありません。マーケティング施策としてのポテンシャルを最大限に引き出すことで、継続的にリードを生み出すコンテンツ資産に育てることができます。

そのためには、動画コンテンツを単体で終わらせるのではなく、他の施策と連携させることが重要です。広告、メールマーケティング、SNS、セールスとの連携など、複数のチャネルを活用してアーカイブ動画にアクセスを集めましょう。

①期間:いつまで視聴できるのか?

一般的にはイベント終了後から1週間、1ヶ月といったように期間を指定するケースが多いです。ただしダウンロードできるパターンもあるため、②とあわせて考えます。

②対象:誰が視聴できるのか?

次に誰が動画を見れるのかを決めます。例えば

- ライブ配信に参加した人のみ閲覧可能

- アーカイブ動画希望者のアンケート回答を必須にする

などが挙げられます。アンケートの回答率を上げるなどのインセンティブを得る観点でも役に立つので、配信の目的に照らし合わせて、閲覧対象者を決めましょう。

③視聴動画:何を視聴できるのか?

あえてイベント終了後は視聴できない動画を決めることで、当日の参加意義を保つことができます。特別セッションなどを作る際はあわせて検討してみてください。

リード獲得のために再利用する

ここでは、アーカイブ配信をリード獲得や商談化に活用する代表的な3パターンを紹介します。

① オンデマンドウェビナーとして常設する

過去の人気ウェビナーを「いつでも視聴可能なオンデマンド型セミナー」として設置すれば、広告やSNSから常に新規リードを獲得する仕組みを作れます。特にCV導線を工夫すれば、リード獲得の母数を大きく増やすことができます。

② 営業フェーズに応じて活用する

商談の初期フェーズでは、顧客に合った過去ウェビナーのリンクを共有することで、導入の理解を深めたり、他社事例を自然に提示できます。これは営業の説得力を高め、提案の質を上げる武器になります。

③ スコアリングに活用し、ナーチャリングを最適化する

MAツールと連携すれば、視聴完了やアンケート回答といったアクションをスコアに反映させることができます。興味関心が高い見込み客を抽出し、優先的にアプローチをかけることで、営業効率の最大化が可能です。

アーカイブ配信できるツール

このセクションでは、アーカイブ配信に利用できるツールとして YouTube、Zoom、Vimeo、Dropbox などが紹介されています。これらのツールの紹介が終わった直後に、EventHub for Webinar の紹介ページへのリンクを追加することで、読者にとって自然な流れで情報を提供できます。

アーカイブ配信をより効果的に活用したい方は、EventHub for Webinar の紹介ページもぜひご覧ください。

YouTube

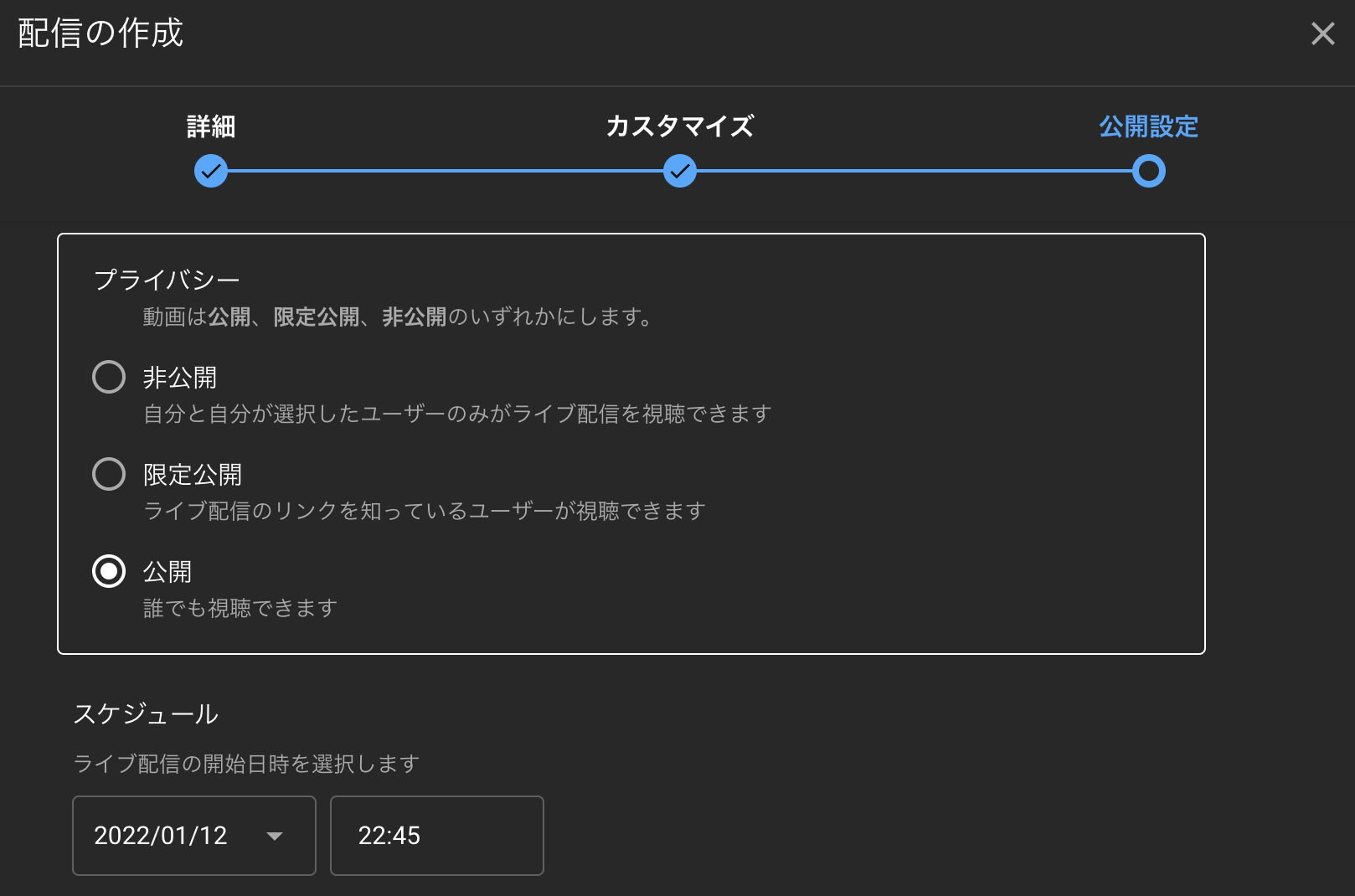

YouTubeは最も有名な動画配信サービスといっても過言ではないでしょう。Googleアカウントさえ持っていれば、誰でも簡単に動画をアップロードすることができます。公開範囲は一般公開と限定公開の2種類が用意されています。

- 一般公開:誰でも閲覧可能

- 限定公開:URLを知ってる人のみ閲覧可能(検索表示されない)

ただし限定公開でも動画のURLさえ特定できれば誰でも動画を視聴できてしまうというので、社外秘の情報を扱うような社内向けの動画配信には不向きです。なお、商用利用は規約で禁止されているため注意が必要です。

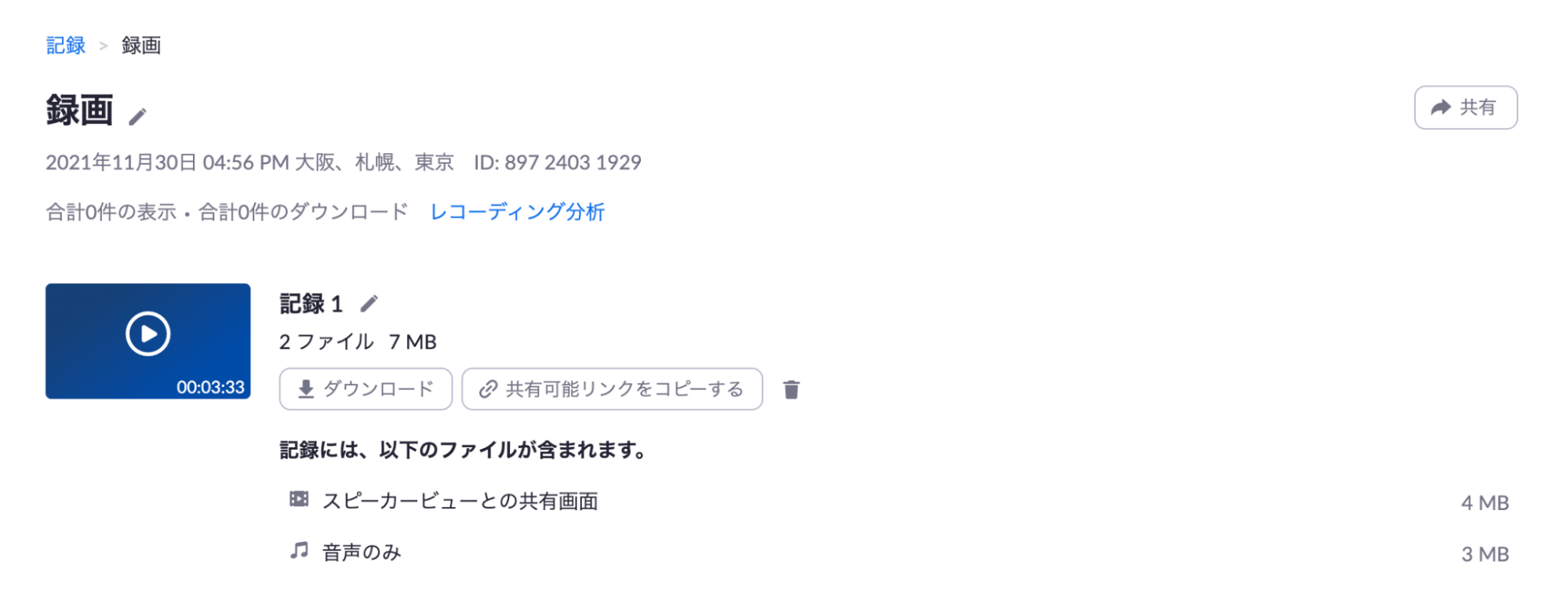

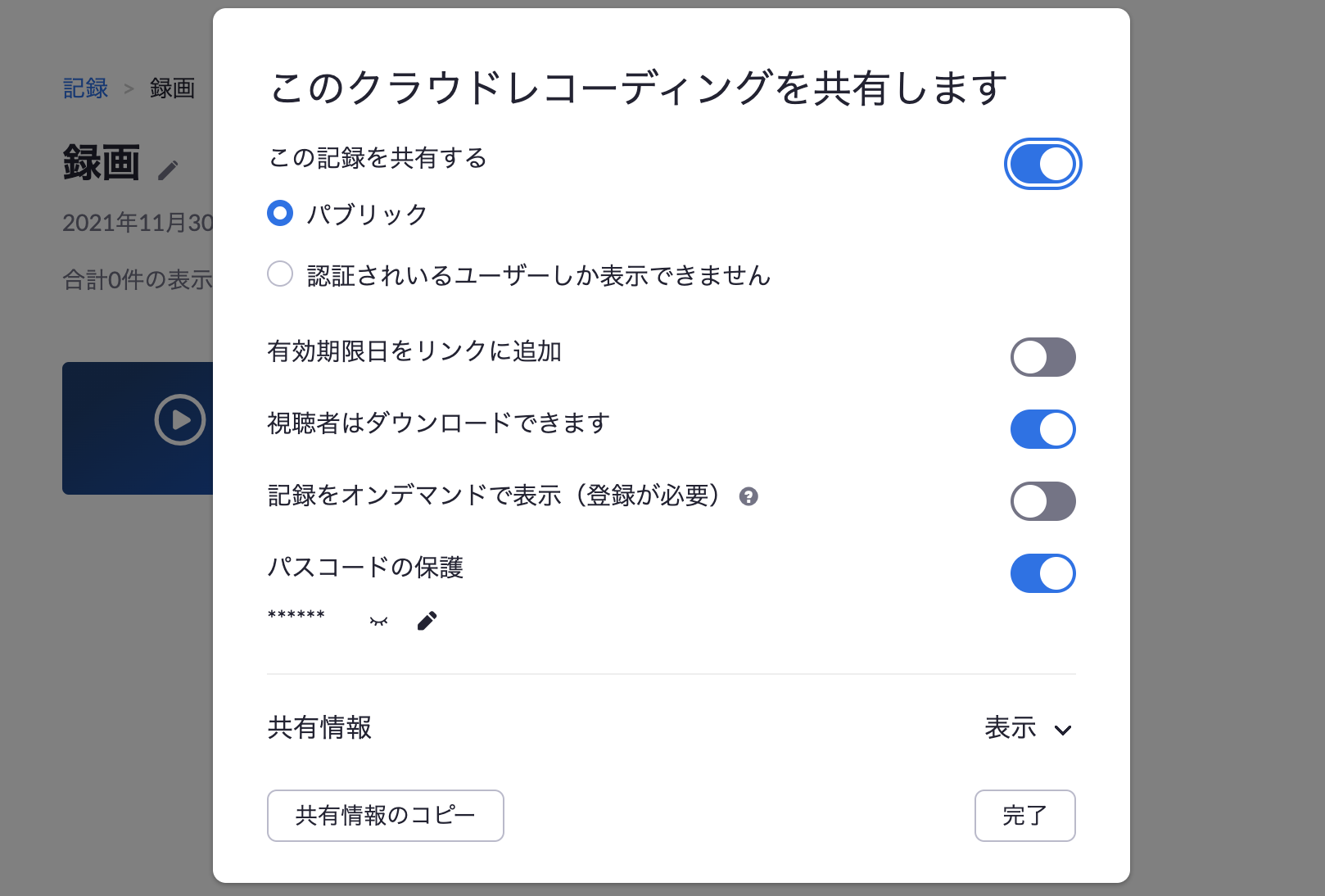

Zoom

Zoomは動画配信サービスではありませんが、ミーティングを録画することができ、クラウド上に保存すれば、共有リンクを発行するだけで録画動画をシェアすることができます。

- クラウド保存:PCに直接録画する

- ローカル保存:クラウド上に録画する

クラウド保存をすると、動画の共有リンクが発行され、閲覧者はアクセスするだけで動画を視聴できます。なおパスワードを設定したり、視聴ログのサマリを取得することも可能です。

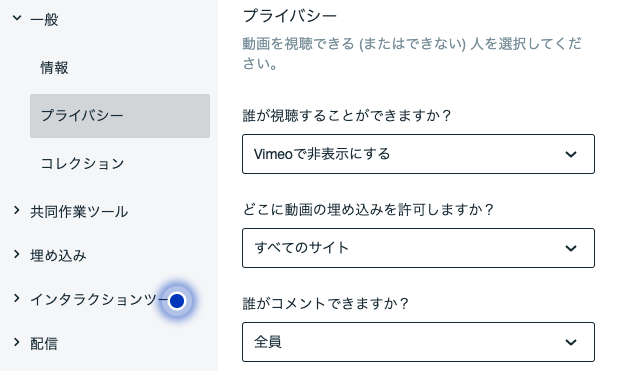

Vimeo

VimeoはYouTubeと同様、動画配信をメインのサービスとなっていますが、公開範囲を柔軟に設定できたり、自由に商用利用できるという利点があります。設定できる公開設定は下記の通りです。

- 一般公開:誰で閲覧可能

- プライベート:URLを知ってる人のみ閲覧可能

- パスワード:動画閲覧の際、パスワード入力が必須

- Vimeoで非表示にする:他のサイトに埋め込めるが、Vimeo上では閲覧できない

動画の公開範囲を細かく設定したり、販売する場合はYouTubeではなくVimeoを活用しましょう。

Dropbox

Dropboxはファイルや動画をクラウド上に保存できるオンラインストレージサービスです。動画の容量が大きくなったり、アーカイブ動画が複数ある場合はDropboxなども併用すると管理がスムーズになります。Zoomと連携ができたり、配信動画をダウンロードできるといった設定も可能です。

まとめ

アーカイブ配信は、イベントの可能性を広げ、コンテンツの価値を最大化する有効な手段です。ライブ配信の補完にとどまらず、戦略的な再利用によって、リード獲得・育成・商談化という一連の流れを支える存在になります。

特にBtoBマーケティングにおいては、アーカイブ配信は「一度作って終わり」のコンテンツではなく、営業資産・マーケ資産として長期的に活用できる貴重なアセットです。

EventHubのようなオールインワンツールを活用すれば、配信からデータ活用まで一貫して対応できるため、誰でも簡単に、かつ効果的にアーカイブ配信を実践できます。今後のオンライン施策において、アーカイブ配信をどう組み込むか。その戦略設計が、イベントマーケティングの成功を大きく左右するでしょう。まずはサービス資料をご覧ください。