展示会での営業で成果を伸ばすコツ:事前準備・当日運営・48時間の行動計画

展示会は、自社の製品やサービスを一度に紹介できる貴重なビジネスの機会です。しかし、出展するだけでは期待する営業成果につながりにくく、事前準備や当日の運用、展示会後のアクションまでを含めた全体設計が重要となります。

本記事では、目的の整理からブース設計、声掛けや名刺交換の工夫、アフターフォロー、さらにはリード管理と商談化の手法までを時系列で解説します。また、費用や運用負荷についても触れつつ、展示会での成果を上げるための具体的なステップを紹介します。

展示会営業の成功は「目的整理」から始まる

展示会に出展する際、最初に行うべきなのが「目的の明確化」です。出展の目的があいまいなままでは、営業活動やブース運営に一貫性がなくなり、成果につながりにくくなります。限られた会期と予算の中で最大限の成果を上げるためには、明確な目的と数値目標を設定することが重要です。

たとえば、以下のような目的が例として挙げられます。

- 自社製品・サービスの認知度向上

- 見込み顧客との新規接点の創出

- 既存顧客との関係性強化

- 業界内でのブランド確立

- 特定商材の受注につながるアポイント獲得

このように目的によって、ブースのデザイン、配布資料、来場者へのアプローチ方法までが変わってきます。目的を定めることで、その後の全体設計に軸が生まれ、随所でスムーズに判断ができるようになります。

さらに、目的に応じた営業目標も必ず数値で設定しましょう。たとえば、

- 名刺交換300件以上

- 商談化率15%以上

- ランディングページ(LP)経由の問い合わせ50件

- 製品デモの参加者100人以上

こうした目標があれば、展示会終了後の振り返りがしやすく、次回出展時の改善点も明確になります。

出展の目的と営業目標を明確にする

出展は営業活動の延長線上にあるため、全体の営業プロセスと整合性をとる必要があります。営業部門とマーケティング部門が協力して「なぜ出展するのか」「どのような成果を目指すのか」をまず明確にすることが重要です。

目的と目標を設定する際のポイントは以下のとおりです。

- ターゲット企業・業界・担当者属性を明確にする

誰に何を伝えたいのかを具体化します - 成果定義を言語化する

商談件数、名刺交換数、製品への関心度など - 営業とマーケティングで目標を共有する

展示会の目的が社内でずれていると、対応や声掛けにも差が出ます - 定量目標を数値で設定する

目標数値があることで、当日のスタッフにも明確な指標が伝わります

加えて、必要に応じて以下のような準備も行うことで、展示会の成果をさらに高めることができます。

- 過去の出展実績を参考に、実績値と比較可能な目標を設計

- フォローアップ体制やデータ連携(例:CRMやMAツールとの連携)を事前に設計

- セミナーやパンフレットなどの訴求コンテンツのテーマを目的と一致させる

このように、展示会出展を単なる「イベント参加」と捉えるのではなく、営業戦略の一環と位置づけることが、成果向上のための第一歩になります。

商談化率を高める「事前準備」の全体像

展示会での営業成果を高めるためには、当日の接客だけでなく、事前準備をどれだけ徹底できるかが鍵となります。目的や目標を明確にした上で、それに基づいたブース設計や人員配置、営業ツールの用意など、あらゆる準備を段階的に進めていく必要があります。

準備の段階で意識すべきポイントは以下の通りです。

- ターゲットに合わせたブースデザインの検討

出展の目的や展示する製品・サービスに応じて、来場者の興味を引くデザインや動線設計が重要です。 - 訴求内容に基づいたパネルや資料の制作

パンフレット、説明資料、パネルなどは、課題・ソリューション・導入効果の流れを意識して構成しましょう。 - 展示スタッフの役割と立ち位置の明確化

通路側で声掛けを担当するスタッフと、商談ブースで対応する担当者とで役割を明確にします。 - 事前アプローチの実施

招待状やSNSなどを活用し、関心を持ってくれそうな企業や既存顧客に来場を促します。 - フォロー体制やツールの用意

名刺交換後の即時入力・管理に使えるCRMやMAツール、アンケートフォームなども用意しておきます。

このような準備を行っておくことで、会期当日の動きがスムーズになり、展示会終了後の成果も大きく変わってきます。

来場者を惹きつけるブース設計と訴求ポイント

来場者の注目を集め、足を止めてもらうためには、ブースの「第一印象」と「興味喚起」が非常に重要です。デザインや配置に加え、製品・サービスの価値を直感的に伝える仕掛けが必要です。

ブース設計の具体的なポイントは次の通りです。

- 遠くからでも視認性の高いブース装飾

社名やサービス名を大きく表示し、通路側からも一目で何を提供しているかが分かるようにします。 - コンセプトを統一した配色・パネルデザイン

ブランドイメージと連動したデザインで印象に残る空間を演出します。 - タッチポイントを明確に配置

デモンストレーションコーナー、資料配布台、接客スペースなどを来場者導線に合わせて設計します。 - ノベルティや体験要素を活用

来場者が思わず手に取りたくなるようなノベルティ、または短時間で体験できるデモなども有効です。

また、訴求メッセージも事前にしっかりと設計しておくべきです。製品やサービスの特徴ではなく、「相手の課題をどう解決するか」という視点から、来場者のニーズに合ったメッセージを掲示することで、商談化への関心を高められます。

来場者が多く集まる展示会では、短時間での印象づけが求められます。だからこそ、設計段階から「何を伝えるべきか」を明確にし、来場者が立ち寄りやすく、理解しやすいブースを構築することが重要です。

「当日運営」で成果を分けるチームオペレーション

展示会当日は、限られた時間内でどれだけ質の高い接客を行えるかが成果を左右します。特に、スタッフ全員が同じ目的と情報を共有し、役割ごとに効率的な動きができるかどうかが商談化率に大きく影響します。

当日のオペレーションで意識すべきポイントは以下のとおりです。

- 事前に定めた役割分担の徹底

声掛け担当、説明担当、記録担当など、業務を分けて対応力を高めます。 - リアルタイムでの情報共有体制を構築

たとえば、来場者の反応や関心度をその場で共有することで、次の対応の質が上がります。 - 名刺情報の即時デジタル化・入力

名刺交換後に紙で保管するだけでなく、タブレットやスマートフォンで即入力する体制を整えておくと効率的です。 - ブース内の導線管理と来場者対応の最適化

混雑している時間帯は声掛け担当を増やす、説明コーナーの待ち時間を減らすなどの柔軟な対応も重要です。 - 社内チャットや管理ツールの活用

社内ツールで担当者をつないでおけば、担当分けや商談の引き継ぎもスムーズです。

展示会は、多くの顧客とリアルな接点が持てる貴重な機会です。会期中にスムーズなオペレーションが行えるよう、前日までにしっかりとロールプレイングなどで準備しておくと安心です。

ブースでの声掛けと商談へのつなぎ方

展示会当日、来場者への「声掛け」から「商談」への導線をいかに自然かつ効果的に設計できるかがとても重要なポイントです。ブースの前で立ち止まってもらえるか、そこから短時間で関心を高められるかが勝負どころです。

声掛けから商談につなげるステップは、以下のように整理できます。

- 通路から目を合わせて短い一言を投げる

例:「〇〇にご興味ありますか?」、「お時間1分だけいただけますか?」 - 相手の反応を見て会話を深める

立ち止まった場合は、パンフレットや展示物を使いながら簡潔に説明します。 - 興味のあるテーマをヒアリング

「普段こういったお悩みありますか?」、「社内で導入を検討中ですか?」といった質問で関心やニーズを引き出します。 - 名刺交換とフォローの案内

興味が明確な場合は名刺交換を行い、「後日担当よりご連絡させていただきます」と伝え、フォローの同意を得ます。 - その場でアポイント調整も視野に入れる

展示会後の訪問やオンライン会議の案内を行うと、熱度が高いうちに次のステップへ進めます。

また、初対面の相手に強い営業感を出しすぎないことも大切です。展示会は「課題を持つ来場者に自社の解決手段を知ってもらう場」であるため、丁寧で気配りのあるコミュニケーションが求められます。

ロールプレイングや想定質問の共有を事前に行っておくことで、各スタッフの接客品質を高めることができます。

展示会後48時間以内にやるべき「アフターフォロー」

展示会当日にいくら多くの名刺交換や会話があっても、アフターフォローを適切に行わなければ商談にはつながりません。特に、来場者の記憶が新しいうちに接点を持つことが重要です。展示会終了から48時間以内のアクションは、リードの熱度を保ち、営業成果を最大化するうえで最も重要な時間帯です。

以下のような観点で、アフターフォローの体制を整えておきましょう。

- 展示会終了の翌営業日までに初回アプローチを実施

メール・電話・SNSなど複数チャネルで、スピーディに連絡します。 - 名刺情報や会話内容をもとにしたパーソナライズ対応

汎用的な連絡ではなく、「展示会で〇〇に興味を持っていただいた件」など、具体的な言及を入れると好印象です。 - フォロー内容に優先順位をつける

関心が高かった顧客や、導入時期が明確だった企業は、営業担当者が直接対応します。その他はMAツールなどでの段階的フォローを活用します。 - 社内での突合作業と対応履歴の整理

名刺データをCRMに登録し、対応履歴やタグを付けて管理します。

アフターフォローは「展示会での出会いを次のステップにつなげるアクション」です。展示会で得た機会を失わないためにも、準備とスピードが求められます。

メールや訪問での最適なフォロータイミング

適切なタイミングでのフォローは、商談化率に大きく影響します。特に展示会直後は、複数の企業から連絡を受ける来場者も多く、対応の質とタイミングが差別化のポイントになります。

効果的なフォロータイミングは以下のように整理できます。

- 展示会終了の当日夜または翌営業日午前中

お礼メールを送り、展示会での接点を思い出してもらいます。 - 2〜3日後に電話または訪問の打診

興味の高かった相手に対しては、アポイントの取得を狙います。 - 1週間以内に情報提供メールを配信

セミナー案内、導入事例、製品資料などを段階的に送付します。 - 2週間以内にナーチャリング施策へ移行

IS(インサイドセールス)による定期的な接触や、メールマーケティングでの継続的フォローを実施します。

フォローで重要なのは、単に「連絡をする」ことではなく、「顧客にとって意味のある情報や提案」を届けることです。展示会で得た会話の内容や相手の課題感を反映させたアプローチは、受注や成約への確度を高めます。

展示会というイベントが「一過性の接点」で終わらないよう、戦略的なフォローアップを組み込むことが、成果向上につながります。

リードを資産に変える「見込み管理」とナーチャリング

展示会で獲得した名刺や接点情報は、即時の商談につながらなくても、将来の受注や関係性構築に活用できる貴重なリード資産です。これらを適切に管理し、中長期的な営業成果に結びつけるためには、見込み管理とナーチャリングの仕組みづくりが欠かせません。

特に、展示会後は情報が錯綜しやすく、時間が経つほど対応が後回しになってしまう傾向があります。だからこそ、リードの温度感が高いうちに、システムを活用して整理・分類することが必要です。

以下のようなプロセスを踏むことで、リードの質を維持しながら営業活動に活かすことができます。

- 展示会で獲得した名刺・情報の一元管理

CRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールへ即時入力し、漏れのない管理を徹底します。 - リード情報の突合作業

既存顧客データベースと照合し、重複や既存取引の有無を確認します。これにより、対応の優先順位を正確に判断できます。 - ステータス分類による対応フローの明確化

「今すぐ商談可能」「中期検討層」「情報提供が必要」などの分類により、最適なフォロー体制を整備します。 - 関係部門との連携強化

営業部門、マーケティング部門、カスタマーサクセス部門などと情報共有し、組織全体でリード活用を推進します。

見込み管理は、営業戦略の中核を担う取り組みです。すぐに成約に至らなかったリードでも、定期的なアプローチにより、将来的な受注や紹介につながる可能性があります。

CRM・MAツールでの突合作業と優先度分類

展示会後の情報整理において、CRMやMAツールを活用した「突合作業」は非常に重要です。紙の名刺や手書きメモだけでは、リードの属性やステータスを正確に把握するのが難しく、属人的な判断に頼りがちです。

ツールを活用した突合作業の基本ステップは次のとおりです。

- 名刺やアンケート回答内容のデジタル化

展示会会場で得た情報を速やかに入力し、整理します。 - 既存の顧客リストと照合

同一企業・同一担当者との過去の接点がないかを確認し、対応方針を決定します。 - 温度感や関心テーマに応じたタグ付け

「資料請求あり」「デモ希望」「次回セミナー案内希望」などで分類し、ナーチャリング施策に活かします。 - フォロー担当の明確化と引き継ぎ

ISや営業担当など、対応部署を振り分け、連絡ミスや対応漏れを防ぎます。

また、突合作業を通じて「優先度分類」を行うことで、リソース配分も最適化されます。すぐに営業訪問が必要なリードには即対応を行い、情報提供を望むリードにはメール施策を通じて関係を育てるといった段階的なアプローチが可能です。

このような一連の管理プロセスを標準化し、社内で共有しておくことで、展示会の実施ごとに営業活動の質が上がり、再現性も向上します。

展示会の営業成果向上を妨げる「あるある」を打破

展示会の出展時には営業成果の向上を妨げる原因が発生します。

これらの「展示会あるある」を理解して、対策をすることは営業成果の向上に直結します。

3つの展示会あるある

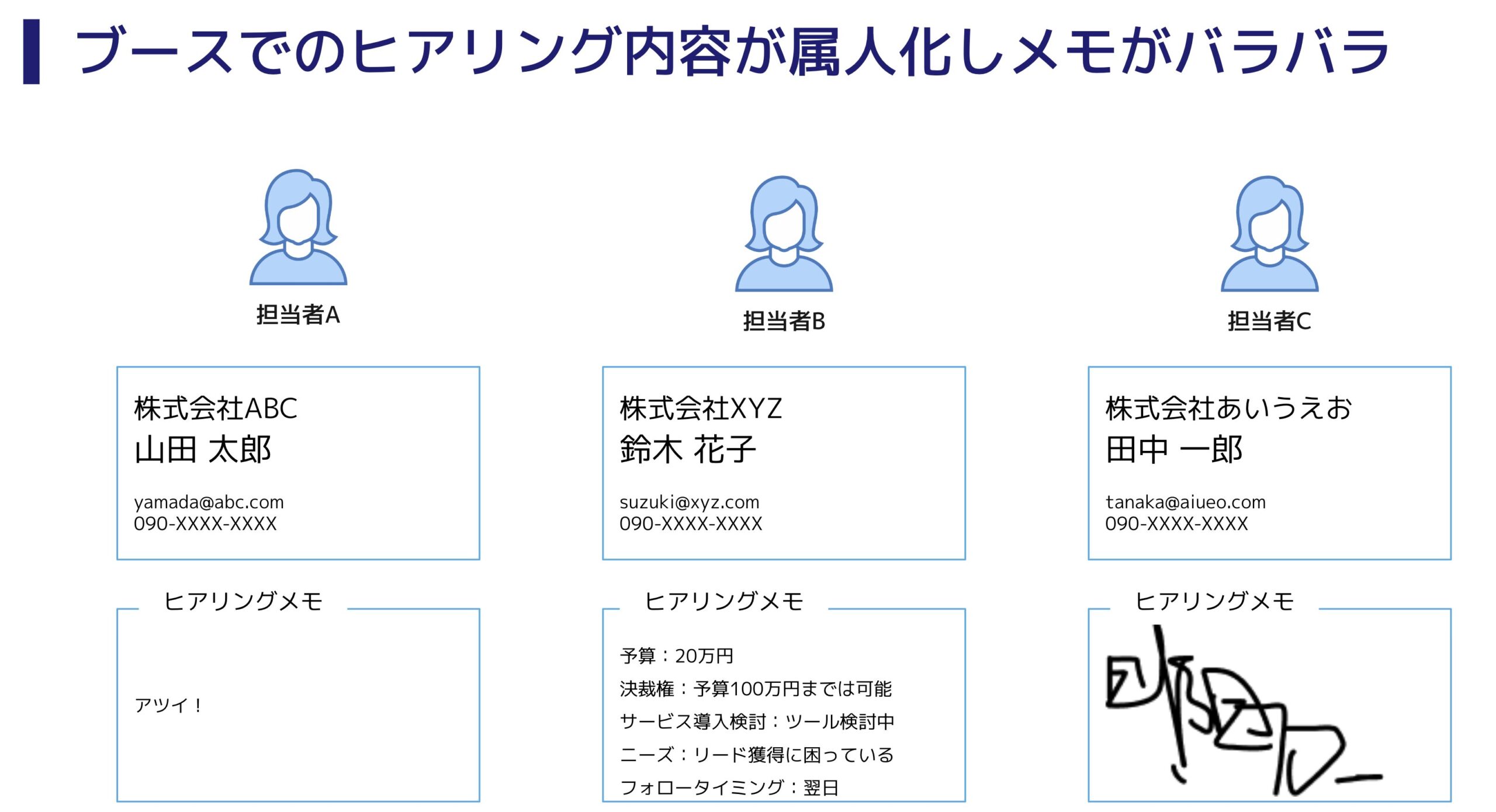

①ヒアリングメモが属人化してその後のフォローができない

まずは出展ブースで対応した担当者のヒアリングメモが属人化してしまい情報がバラバラのため的確なフォローをすぐにできないということが発生します。

- 短文で感想が書いてある

- 独自のヒアリング項目でメモが記録されている

- 手書きかつ走り書きで何が書いてあるのか分からない

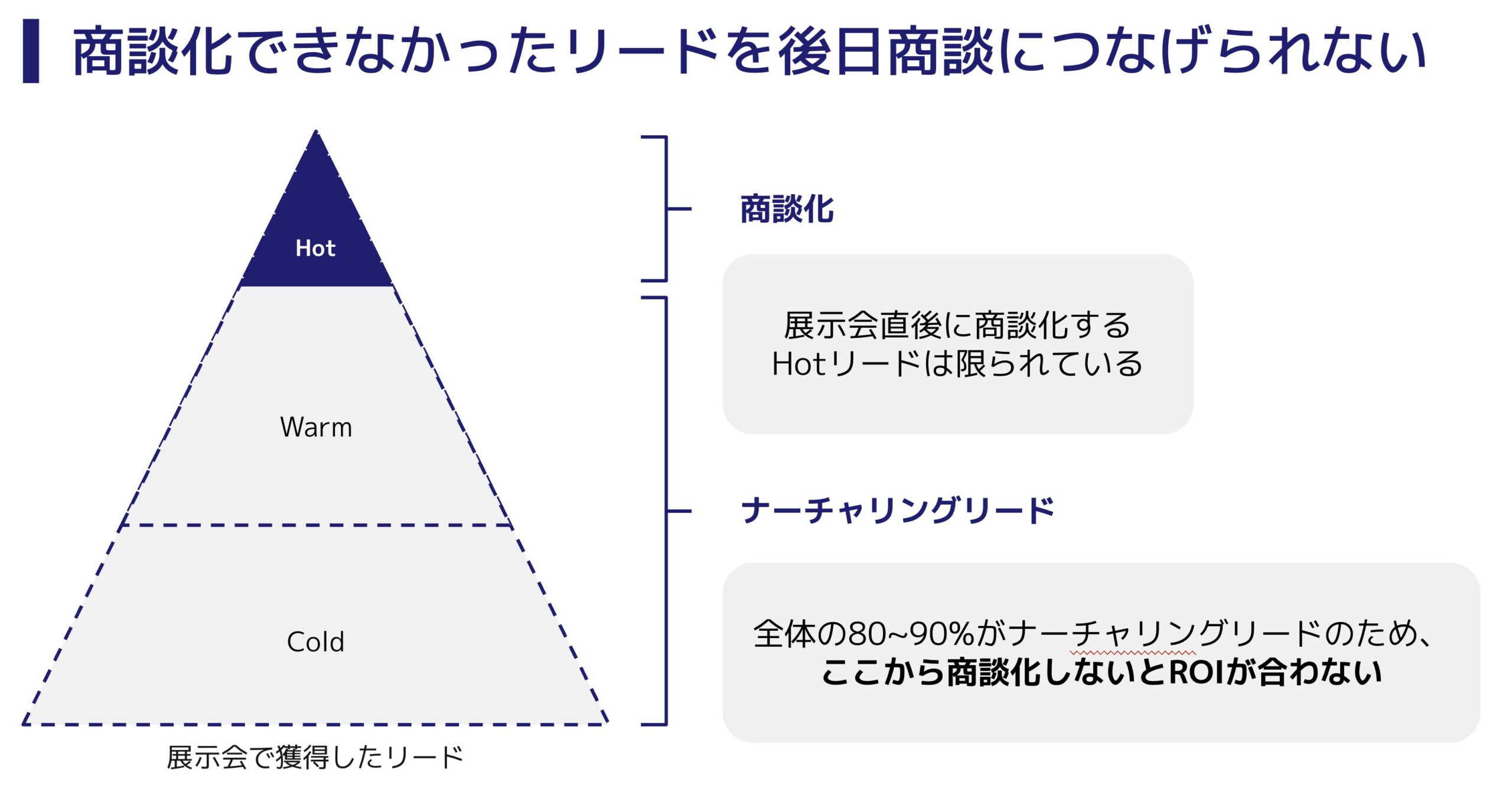

②出展後のフォローから商談が生まれない

次に、リードの温度感が分からず全件フォローを行うも、的確なアプローチができずに商談化がうまくいかないケースが少なくないです。

- HOT/WARM/COLDの定義がない、曖昧になっている

- リードの温度感の判別ができない

- 営業に的確なフォローのための伝達ができない

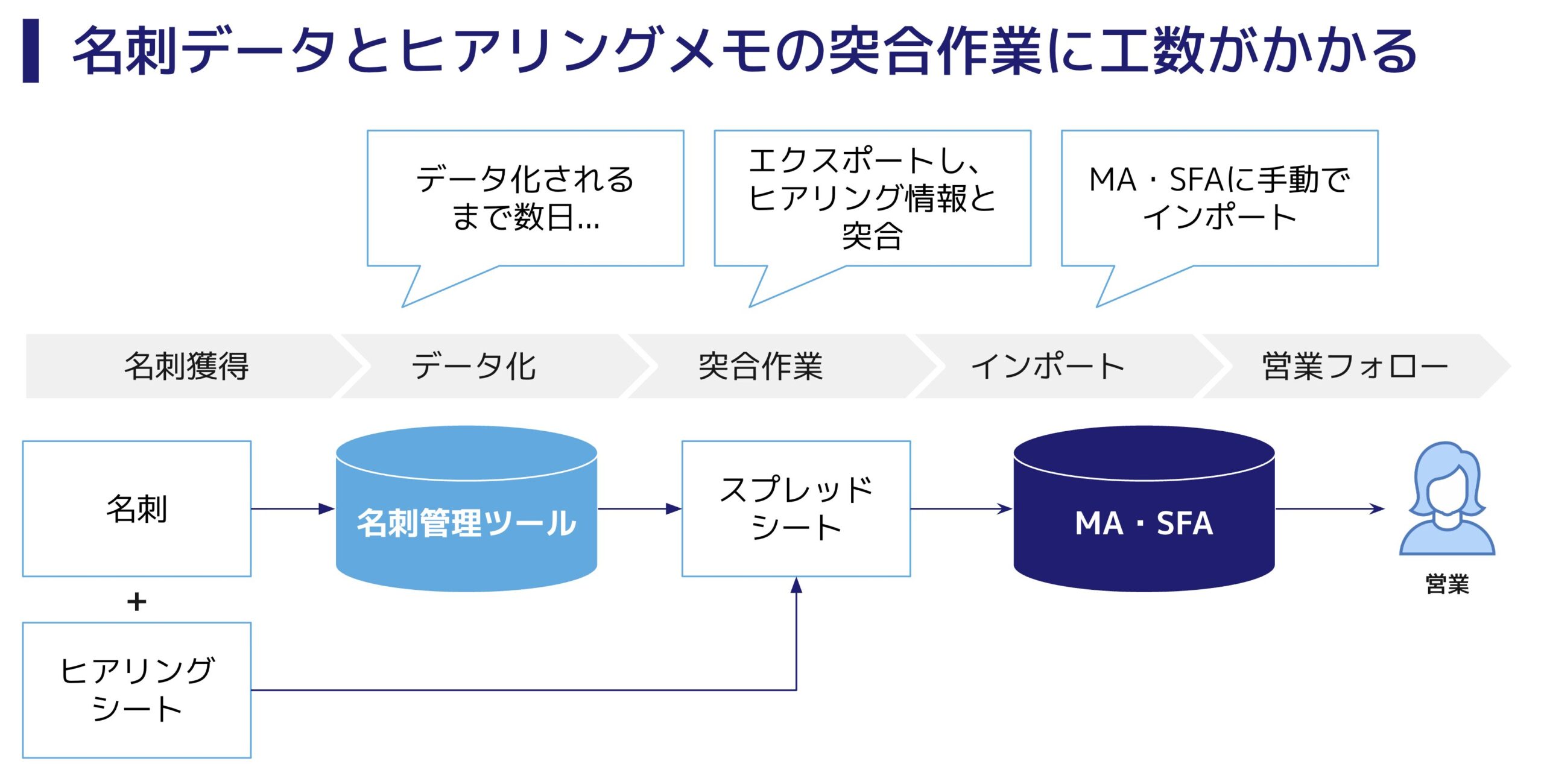

③名刺データとメモの突合作業に工数がかかる

さらに、展示会終了後に名刺データとヒアリングメモを突合する作業に時間がかかり、リードの温度感が下がってしまってからのフォロー開始となってしまうケースが少なくないです。

- 名刺情報をパンチング

- ヒアリングメモをデータ化

- 名刺データとヒアリングメモをメールアドレスなどキーデータをもとに突合

- 営業フォロー用のシートを作成

- 営業へフォロー依頼、フォロー開始

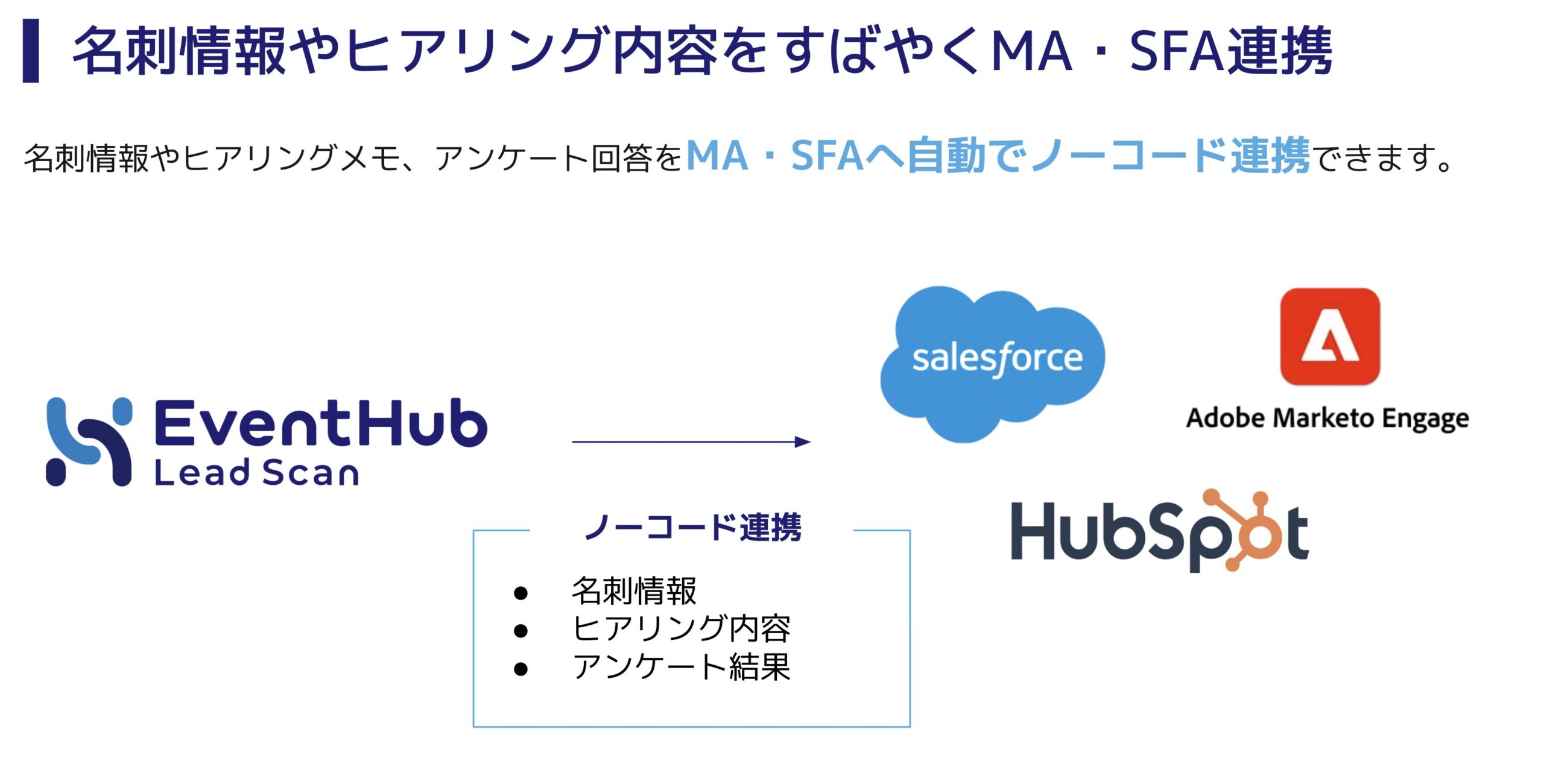

EventHub Lead Scanで展示会あるあるを打破して投資対効果を最大化

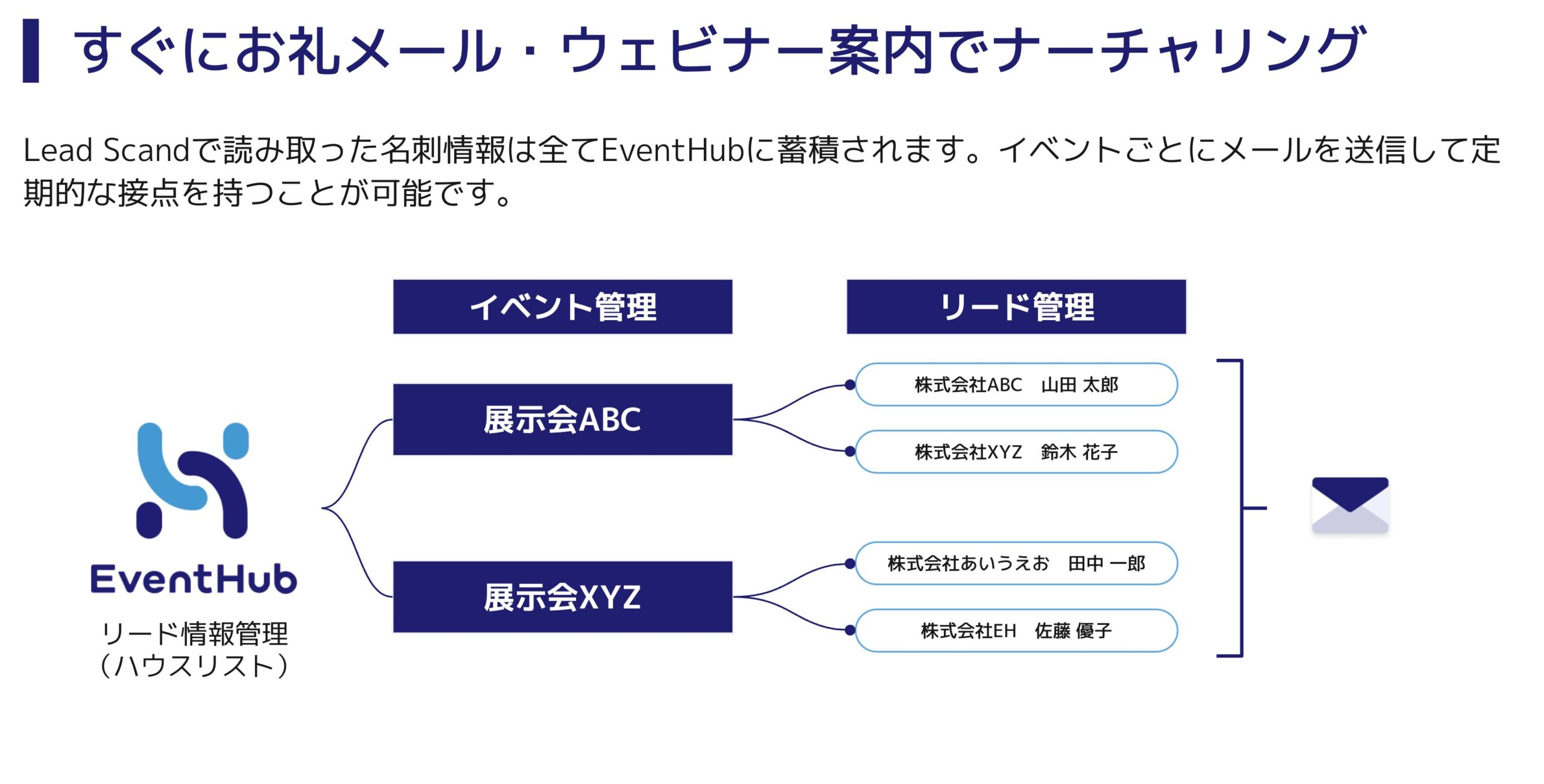

イベントマーケティングプラットフォームEventHubは展示会出展時のこれらの課題を解決するためのプロダクト「EventHub Lead Scan」も提供しています。

展示会時の運用をサポートし、展示会にかかる工数を削減したうえで、終了後のフォローを即座に構築可能な状態にします。営業成果を求めることができ、展示会への投資対効果を最大化します。

【EventHub Lead Scanの特徴】

- スマートフォンのカメラで、名刺を読み取り、瞬時に名刺情報のデータ化を行えます。

- MA・SFAツールにデータを連携し、スピーディに営業チームへ顧客情報を伝えられるため、営業機会の損失を最小限に抑えられます。

- EventHubに登録されたユーザーは、その後のナーチャリングイベントやウェビナーにワンクリックで簡単に申込みができます。

これから初めて出展する企業様も出展時の投資対効果を最大化したい企業様も、ご興味をお持ちいただきましたら、下記WEBページよりお問い合わせください。

投資対効果と運用負荷を比較し「展示会の実績」を最大化

展示会の出展には、一定の費用と人員的な運用負荷が伴います。しかし、それ以上のリターンを得られるかどうかは、計画と振り返りの質にかかっています。展示会は単発イベントではなく、営業・マーケティング活動の一部として、戦略的に位置づけることで、投資対効果(ROI)を最大化することが可能です。

まず、展示会出展にかかる費用は、ブースサイズや装飾、スタッフ人件費、印刷物、ノベルティ、交通費などを含めて数十万円から数百万円におよぶこともあります。加えて、準備期間中の社内工数や、アフターフォローにかかる人件費なども見逃せないコストです。

そこで大切なのが、成果とコストのバランスを可視化し、次の出展判断に活かすことです。投資対効果を定量的に測定することで、出展の継続可否や改善ポイントを明確にできます。

出展に伴う費用だけでなく、以下のような運用負荷にも注目しましょう。

- 展示会までの資料作成・制作スケジュール

- スタッフの準備や研修、当日の拘束時間

- デモンストレーションや説明対応の連携

- 会期後の突合作業やフォロー体制の維持

これらを事前に把握し、社内のスケジュールと調整することで、無理のない運用が実現できます。

展示会出展の費用感とROIの目安

展示会のROI(Return on Investment:投資対効果)を正しく算出するには、費用と成果の双方を定量的に把握する必要があります。以下は、出展に関わる代表的な費用項目です。

主な費用項目

- 出展料金(主催社への申込み費用)

- ブース装飾・施工費

- パネル・パンフレットなどの制作費

- スタッフの人件費・宿泊費・交通費

- ノベルティ・デモ機材の費用

- 招待状やメディア出稿などの販促費用

これに対し、成果としては次のような数値を追います。

主な成果指標(KPI)

- 名刺交換数/リード獲得件数

- アポイント獲得件数

- 商談化率・成約件数

- 売上見込み金額

- 自社製品・サービスの認知度向上(アンケートや検索数)

ROIの目安は、「展示会経由での受注見込み金額 ÷ 出展総費用」で算出できます。たとえば、出展費用が100万円で、見込み売上が500万円であれば、ROIは5倍ということになります。

重要なのは、短期的な成果だけでなく、中長期的な関係構築やブランド効果も含めて評価することです。さらに、出展を重ねることで、運営のノウハウが蓄積され、実行コストや労力も次第に効率化されていきます。

展示会の実績を定量的に可視化し、社内の経営判断に耐えうるデータとして蓄積していくことで、展示会における営業活動が安定し、質の向上にもつながります。

まとめ:展示会営業を成功に導く7ステップ

展示会は、リアルな接点を通じて見込み顧客との関係を深め、商談や受注へとつなげることができる貴重な営業チャネルです。しかし、その成功には明確な戦略と一貫した運用が求められます。

今回解説した内容をふまえて、展示会営業で成果を上げるための基本ステップをあらためて整理します。

- 目的と営業目標を明確にする

出展理由を明文化し、名刺件数や商談化などのKPIを設定する。 - 事前準備を徹底する

ブース設計、資料、声掛けスクリプトなどを事前に用意し、当日の動きを明確化する。 - 魅力あるブースを設計する

来場者の関心を引くデザインと導線設計で、立ち寄りやすい空間をつくる。 - 当日のオペレーション体制を整える

担当者の役割分担とリアルタイムな情報共有体制を構築する。 - 質の高い声掛けと会話で関心を引き出す

短時間でも信頼感を醸成できる接客対応で、商談のきっかけをつくる。 - 48時間以内にアフターフォローを実行する

展示会後すぐに連絡を取り、顧客との関係性を維持・深化させる。 - リードを管理し、長期的に育成する

CRMやMAツールでリード情報を突合・分類し、ナーチャリングを継続する。

これらのステップを、展示会の運営に関わる営業・マーケティング・企画部門が連携し、一つひとつ丁寧に実行することで、展示会が単なるイベントで終わらず、継続的な営業成果を生む仕組みに変わります。

よくあるご質問

質問:展示会出展における効果的な営業支援ツールにはどんなものがありますか?

回答:CRMやMAツールのほか、名刺管理アプリや来場者の動向を分析できるツールなどが効果的です。展示会で収集した情報をリアルタイムで共有し、即座にアプローチできる体制を構築することが成果の最大化につながります。社内で営業支援の仕組みを標準化することも検討しましょう。

質問:展示会で注目されやすいブースデザインのコツはありますか?

回答:ブランドの世界観や製品の魅力が直感的に伝わるブースデザインが重要です。視認性の高いパネル配置、パッと見て関心を引くキャッチコピー、動線設計などを意識しましょう。通路に面した位置を活かしたデモンストレーションの実施も効果的です。

質問:展示会での情報収集はどのように行えばよいですか?

回答:パンフレットや資料の配布だけでなく、ヒアリングを通じて顧客の課題やニーズを把握することが重要です。アンケートを活用したり、会話中に導入予定や課題感を確認するなど、具体的な情報を引き出す工夫が必要です。得た情報は必ず社内ツールで一元管理しましょう。

質問:中小企業が展示会に出展する際、コストを抑える方法はありますか?

回答:ブースの装飾を簡素化する、既存の営業資料を活用する、合同出展やイベントプロデュースプランを利用するなどでコストを抑えることが可能です。SNSやオンラインメディアでの事前告知に注力すれば、低予算でも高い集客効果を得られるケースもあります。

質問:展示会後に失注したリードとどのように関係性を継続すればよいですか?

回答:失注したリードは「将来の顧客候補」として扱うべきです。継続的なメール配信、セミナー案内、事例紹介などを通じて関係性を維持しましょう。タイミングや状況が変わることで、再検討につながる可能性があります。ナーチャリング戦略の一環として扱うことが重要です。