ウェビナーのKPI設計方法と可視化:集客・参加・商談を数値でつなぐ設計と自社規模別のベンチマーク目安の作り方

ウェビナーを活用して成果を上げるためには、あらかじめKPI(重要業績評価指標)を明確に設計し、数値をもとにした可視化と改善のサイクルを確立することが不可欠です。申し込み件数や参加率といった一般的な指標だけでなく、商談化率やアポイント獲得数といった定量的なKPIも設計に組み込むことで、ビジネス成果につながるウェビナー運用が可能になります。

本記事では、ウェビナーの開催目的に応じたKPIの設計方法から、集客チャネル別の数値計測、リマインドや特典などを活用した参加率向上の施策まで、実践的なプロセスを段階ごとに解説します。さらに、自社の規模やターゲットに応じた目標設定の考え方や、30日単位での見直しによる運用方法についても説明します。マーケティング担当者が日々の業務で抱える課題に対して、現実的かつ具体的なアプローチを紹介します。

ウェビナーの目的とKPI・KGIの基本設計

ウェビナーの効果を高めるためには、ウェビナーを開催する目的を明確にし、それに基づいて適切なKPIとKGIを設計することが出発点となります。

単なる開催にとどまらず、マーケティングや営業との連携、顧客の行動を想定した数値目標の設定が重要です。

- まずは、開催の目的を整理し、それに応じた「売上」「アポイント」「商談」など、KGI(Key Goal Indicator=最終目標指標)を定めます。

- 次に、KGIの達成に向けたプロセスとして、KPI(Key Performance Indicator=重要業績評価指標)を細かく設定します。

- KPIは、申し込み件数や参加率、アンケート回答率、資料ダウンロード数、アポイント獲得数など、定量的に把握できる項目を中心に構成します。

KPIとKGIを設定する際には、参加者の興味関心やセミナーのテーマとの一致度を想定し、どの段階で見込み顧客を引き上げるかという「段階設計」が不可欠です。

このような構造的な目標設計によって、成果が数値で把握しやすくなり、改善サイクルのスピードも向上します。

KPIとKGIの違いと関係性を明確にする

KPIとKGIは混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持ち、明確な関係性があります。

- KGI(最終目標):企業としてのビジネス成果に直結する「売上」、「商談件数」、「見込み顧客数」などを示します。

- KPI(過程の指標):KGIに至るまでの各プロセスの進捗を測る数値で、「申し込み件数」、「参加率」、「アンケート回答率」、「資料ダウンロード数」などが該当します。

KGIはウェビナーという一つの施策で達成されるものではなく、あくまでマーケティング全体や営業活動と連動して達成される目標です。したがって、KPIはその途中経過を正確に捉えるための指標であり、各プロセスで適切なKPIを設定することで、最終的なKGIとのつながりが明確になります。

また、KPIを細分化することで、改善が必要なプロセスをピンポイントで把握できるようになり、たとえば「申し込み数は順調だが参加率が低い」といった課題を特定しやすくなります。このように、KGIをゴールとしたときに、KPIはその道筋を示すマイルストーンと捉えるとよいでしょう。

商談につながるKPI設定の具体例

ウェビナーの成功を測る際、申し込み件数や参加率といった基本的な指標にとどまらず、商談や売上と直結する数値目標の設計が欠かせません。

そのためには、商談化につながるKPIを設定し、プロセス全体を通じて「見込み顧客の獲得からアポイントまで」の流れを数値で把握する必要があります。

- ウェビナーの申し込み時点で、企業名や役職、興味を示したテーマなど、リード情報を可能な限り取得します

- ウェビナー参加後は、アンケートや資料請求、メールでのリアクションをもとに関心度を計測します

- スコアリング機能や営業との突合作業により、商談化の可能性が高いリードを抽出し、インサイドセールス(IS)へ連携します

このように、申込みや参加といった表面的なKPIに加え、「アポイント獲得率」、「商談化率」、「成約率」といった下流の数値をあらかじめ設計しておくことで、KGIに向けた具体的なプロセス管理が可能になります。

申込み件数・参加率だけでは不十分な理由

従来、ウェビナーの評価は申し込み件数や参加率に偏りがちでした。しかし、それだけでは成果につながる本質的な評価ができないことが多くあります。

- 多くの申込みがあっても、ターゲット外の層やコンバージョンに至らない層が多い可能性がある

- 参加率が高くても、参加者が途中で離脱している場合は、内容やオファーに問題がある可能性がある

- リード情報を活用できなければ、営業活動に結び付けられず成果にならない

ウェビナーを通じて最終的な目標達成を目指すには、商談や売上といったKGIに至るまでの各段階で目的に即したKPIを設定することが求められます。

たとえば以下のような指標も有効です。

- アンケート回答後のアポイント希望率

- 特典ダウンロード後の資料閲覧時間

- フォローアップメールのクリック率

こうした指標を設定・計測することで、定量的な改善施策を立案しやすくなり、現実的かつ再現性のあるマーケティング施策へとつながっていきます。

集客チャネル別のKPI設計と検証方法

ウェビナーの集客では、使用するチャネルによって参加者の質や獲得単価が大きく異なります。そのため、チャネルごとにKPIを設計し、成果を正確に分析・比較することが重要です。

ハウスリストからの集客と広告などの外部チャネルでは、期待できる効果や検討プロセスも変わるため、それぞれに適したKPIを設定する必要があります。

- ハウスリスト運用では、既存の見込み顧客や過去の参加者への案内が中心となり、高い参加率やアポイント率が期待できます

- 一方で広告運用では、新規リード獲得に向いている反面、参加率やその後のナーチャリングには工夫が必要です

- それぞれのチャネルで「申込み率」「参加率」「アンケート回答率」「アポイント獲得率」などのKPIを設計し、チャネルごとの役割を明確にします

また、ウェビナーの開催テーマや対象者の段階に応じて、チャネルの使い分けや配分の最適化も求められます。

ハウスリスト運用と広告運用のKPIの違い

ハウスリストと広告の活用では、目的や効果が異なるため、それに応じてKPIも変化させる必要があります。

【ハウスリスト運用】

- 主に既存の顧客や見込みリードに対するリテンション施策として活用

- 参加者の関心度が高く、セールスとの連携でアポイントや商談に発展しやすい

- KPI:「メール開封率」「クリック率」「アポイント獲得率」などの中・下流の数値に重点を置く

【広告運用】

- 新規リード獲得を目的とした集客施策として有効

- ただし、申込み数は多くても関心度や購入意欲が低い場合がある

- KPI:「クリック単価」、「申込み率」、「資料ダウンロード数」、「ナーチャリング後の反応率」などが重要

このように、それぞれの集客チャネルに対して最適なKPIを設計することで、各チャネルの役割と効果を定量的に把握でき、効果的なチャネル配分の検討が可能になります。

また、チャネル別の成果を可視化することで、次回開催の企画や告知計画の改善にもつなげやすくなります。

参加率・満足度を高めるためのリマインドとオファー改善

ウェビナーの成功には、参加率と参加後の満足度の向上が欠かせません。申し込み件数を確保した後、どれだけの参加者に来場してもらい、満足して帰ってもらえるかが、最終的な成果や商談化率に大きく影響します。

そのためには、リマインド施策やオファーの見直しといったプロセスの改善が重要になります。

- 申込みから開催日までの間に「適切なタイミング」でのリマインドメールを配信することで、参加率は大きく向上します

- ウェビナーの参加価値を強調するコンテンツ(例:資料、特典、動画)を活用し、参加者の興味を維持することが重要です

- 開催後にはアンケートを通じて満足度や改善点を把握し、次回以降のウェビナーの質向上に役立てます

これらの施策はすべてKPIとして設定可能であり、数値を通じて効果を計測しやすくなります。

有効なリマインド施策と配信タイミング

ウェビナーへの参加率を高めるには、リマインドメールの内容とタイミングの設計が大きく影響します。参加者の関心を維持し、当日を意識づけるためのコミュニケーションは、KPIに直結する重要な要素です。

【おすすめのリマインド配信タイミング】

- 申込み完了直後:感謝と登録完了の通知を行い、カレンダー登録を促す

- 開催1週間前:セミナーの目的やテーマを再確認してもらう

- 開催前日:参加方法(URLや注意事項など)を再送し、参加の意欲を引き出す

- 開催当日朝:開始時間の案内と再度の参加URL通知

【効果を高める内容のポイント】

- 特典の紹介(例:参加者限定資料、アーカイブ動画、抽選プレゼントなど)

- スピーカーの紹介やセミナー内容の再強調

- 質問受付やリアルタイム参加のメリットを提示

リマインド施策は単に配信するだけではなく、「開封率」「クリック率」「実参加率」といったKPIとして効果を計測することが重要です。

これにより、コンテンツの改善や配信タイミングの調整といった施策を徹底して行うことができます。

KPIの可視化と定期的な振り返りプロセス

ウェビナーの運用において、KPIを設定した後、その達成状況を可視化し、定期的に振り返ることが重要です。KPIの可視化により、関係者全体で成果や課題を把握でき、改善施策の検討や意思決定のスピードが格段に向上します。

- KPIの進捗を定量的に把握しやすくするために、ダッシュボードやレポート形式での共有を推奨します

- 部門間(マーケティング、インサイドセールス、営業など)での情報共有を通じて、施策全体の方向性を統一できます

- 振り返りのタイミングは30日単位が一般的であり、次回のウェビナーの企画や配信内容の改善につなげやすくなります

KPIはあくまでプロセスを管理するための手段であり、柔軟に見直すことが重要です。達成できなかった要因を定性的にも定量的にも分析し、次のアクションにつなげていきましょう。

ツールを活用した数値の可視化と共有方法

KPIの可視化を実現するには、専用ツールや共有フォーマットの整備が欠かせません。手動での集計では精度やスピードに課題が出やすく、タイムリーな振り返りが困難になるためです。

【よく活用されるツール例】

- MAツール(マーケティングオートメーション)によるリードのスコアリングや行動履歴の可視化

- CRMとの連携によるアポイント・商談への進捗管理

- BIツールを活用したダッシュボード形式のKPI管理

- GoogleスプレッドシートやExcelによる共有フォーマットの整備(手軽さがメリット)

【可視化のポイント】

- 申し込み件数や参加率などの基本指標に加え、リマインドメールのクリック率やアンケート回答率も計測項目に含める

- チャネル別・開催回別などのカテゴリで比較できるように設計する

- 指標の更新は週1〜月1で行い、全関係者に展開する

これらの取り組みにより、KPIを単なる数字ではなく、改善のための指標として活用する文化が組織に根付きます。関係者全体で情報を把握し、各自が自律的に改善に取り組める環境をつくることが、成果の最大化につながります。

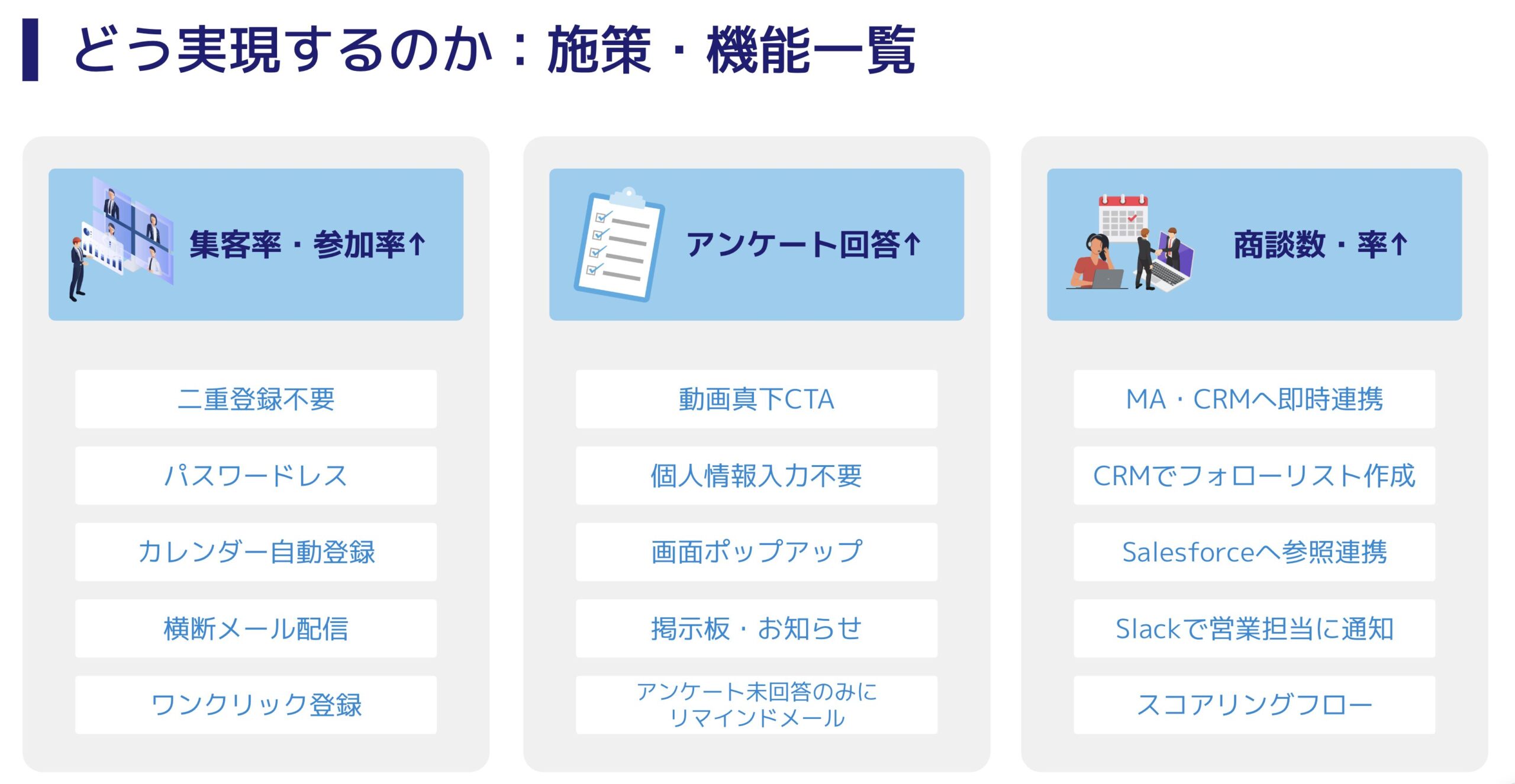

イベントマーケティングプラットフォームEventHubはウェビナーに必要な機能をすべて搭載しているEventHub for Webinarも提供しています。

ウェビナー施策の各種KPIに対して向上できるよう機能が充実しています。

KPI向上のため、EventHub for Webinarのサービスにご興味をお持ちいただきましたら、こちらのリンクにアクセスいただき資料ダウンロードをお願いします。

自社規模別の目標値・ベンチマークの考え方

ウェビナーのKPIを設定する際には、自社の規模やリソースに応じた目標値の設定が現実的な成果につながります。業種やターゲット、リードの保有件数などによって、設定すべき指標や達成可能な数値は大きく異なるため、他社の成功事例やベンチマークを参考にしながらも、自社に最適化されたKPIの設計が求められます。

- 小規模企業やスタートアップの場合、ウェビナーの開催自体が限られた機会になるため、集客や参加率よりも「商談化率」や「反応の質」を重視するKPI設計が有効です

- 中堅企業では、既存リードの活性化と新規獲得のバランスが重要であり、チャネルごとの成果やナーチャリングの進捗が指標となります

- 大企業の場合、一定数の申込み・参加は前提とし、営業プロセス全体での成果最大化を視野に入れたKPI・KGIの設計が求められます

このように、同じKPI項目であっても、「目標値」や「注力すべき指標の優先度」は企業のフェーズによって異なります。

スタートアップ・中堅企業・大企業でのKPI目安

ウェビナーにおけるKPIの目安は、企業規模ごとに次のような違いが見られます。

【スタートアップ】

- ウェビナー開催件数:月1回程度

- 申込み件数の目安:50件前後

- 実参加率の目安:60〜70%

- 商談化率の目安:10〜15%

- 特典や資料によるアクション率を高める施策が重要

【中堅企業】

- ウェビナー開催件数:月2〜4回

- 申込み件数の目安:100〜200件

- 実参加率の目安:50〜65%

- 商談化率の目安:5〜10%

- LP改善やリマインド、ターゲットごとのシナリオ設計が有効

【大企業】

- ウェビナー開催件数:月4回以上

- 申込み件数の目安:300件以上

- 実参加率の目安:40〜60%

- 商談化率の目安:3〜8%

- 参加者データの統合分析やメール施策の最適化が重要

これらはあくまで一例ですが、自社の過去データや実現可能性をふまえたKPI設計が、達成可能で意味のある目標を生み出す前提となります。特に初回開催や業界変化のタイミングでは、目標達成率よりも「どれだけ改善ポイントを抽出できたか」という視点での振り返りが、今後の精度向上につながります。

まとめ:KPI設計と可視化でウェビナーの成果を最大化するには

ウェビナーで商談や売上といった成果を生み出すには、戦略的なKPI設計とその可視化が不可欠です。以下のポイントを押さえることで、再現性の高い運用体制が構築できます。

- 成果につながるKPI・KGIを設計する

・ ウェビナーの開催目的を明確にし、それに基づくKGI(最終目標)を設定

・ KGIに紐づくプロセス指標(KPI)を定量的に設計

・ 例:申込み件数、参加率、アンケート回答率、アポイント獲得率、商談化率など - 申込みや参加だけでなく“商談につながる指標”も重視する

・ 表面的な参加者数ではなく、質の高いリードや次のアクションに進む割合を指標化

・ 商談化に貢献するアンケート設計や特典、コンテンツ設計が重要 - 集客チャネルごとのKPIを設計し、検証する

・ ハウスリスト運用は参加率・アポイント率重視、広告運用は申込み率・認知拡大重視

・ チャネル別の指標比較により、効果的な配分と次回施策の改善に活用 - 参加率と満足度を高めるための施策を組み込む

・ リマインドメールは複数回に分け、配信タイミングを最適化

・ 特典、資料、動画などで参加価値を強調し、離脱を防止

・ 満足度向上の指標としてアンケート回答率や資料ダウンロード数も有効 - KPIはツールで可視化し、30日単位で振り返る

・ MAツールやスプレッドシートを活用し、指標を可視化

・ 30日ごとの振り返りで改善ポイントを洗い出し、次回に反映

・ チーム全体で指標を共有し、役割ごとのアクションへつなげる - 自社規模に合った目標値・ベンチマークを設ける

・ スタートアップは「質」を重視、中堅企業はバランス、大企業は「数」と「効率」

・ 自社の現状に合った現実的な目標設定がKPI達成率の向上につながる

以上のような視点でKPIを設計・管理・改善することで、ウェビナーは一過性の集客施策ではなく、マーケティングと営業をつなぐビジネス成長の起点となります。

よくあるご質問

質問:ウェビナーのKPIにはどのような指標を含めるべきですか?

回答:KPIには申し込み件数、参加率、アンケート回答率、資料ダウンロード数、アポイント獲得率、商談化率などを含めるのが一般的です。ウェビナーの目的に応じて、商談や売上と直結する定量的な指標を設計することが重要です。

質問:商談化率を高めるために有効な施策には何がありますか?

回答:アンケート設計や特典提供による参加者の関心度把握、セミナー後のメール配信、動画アーカイブの活用などが効果的です。また、インサイドセールス(IS)との情報共有やリードのスコアリングによるターゲットの絞り込みも成果につながります。

質問:ウェビナーの参加率を向上させるリマインド方法を教えてください。

回答:開催前のリマインドは3〜4回に分けて配信し、配信タイミングごとに伝える内容を工夫しましょう。カレンダー登録の案内、特典の告知、スピーカー紹介などを組み合わせることで参加率の向上が期待できます。

質問:チャネル別でKPIを設計する際の注意点はありますか?

回答:ハウスリストは既存顧客や見込み顧客が対象となるため、参加率や商談化率が高くなる傾向があります。一方、広告チャネルは新規リードの獲得が主目的となるため、クリック率や申し込み率など上流指標を重視し、目的に応じたKPIを設計することが大切です。

質問:ウェビナーの振り返りはどのタイミングで行うべきですか?

回答:目安として30日単位で振り返りを実施すると効果的です。指標の変化を数値で把握し、チャネルごとの反応や改善点を洗い出すことで、次回以降の施策に具体的に反映させることができます。